【過去の記事】感動の場-点 2024/4~ 2025/3

まちの広報誌『広報くっちゃん』では、小川原脩作品の紹介ページ「感動の場 - 点」を連載しています。

2025年3月

「水牛のいる風景」 1980年 小川原 脩 画

小川原脩が初めて中国を訪れたのは1944(昭和19)年、日本が太平洋戦争での戦局において不利な状況になった頃でした。従軍画家として中国大陸を歩いた時、桂林に行きたいという思いがあったそうですが、武漢、岳陽、長沙、そして衡陽へと前線を追うようにして進んだものの衡陽から引き返すことになりました。

桂林を訪れることができたのはそれから35年後のことでした。「広州・桂林友好訪中団」のツアーに参加した小川原でしたが、戦争に翻弄された時代を生きた人間にとって、中国への旅は心躍るだけのものではなかったことでしょう。桂林での滞在中、小川原はスケッチブックに風景や動物、街の様子を描き留め、帰国後は、それらをモチーフにしてキャンバスに再構成することで当地の情景を表現しました。

この作品は、のどかな耕作地でしょうか。薄い青や赤を混ぜた温かみのある背景にふんわり茂った樹木の葉が描かれ、樹の下には今にものそりと動きそうな牛たちが並んでいます。かつて戦地の状況を記録するために渡った中国でしたが、この作品からは平穏な日常が感じられます。この旅をきっかけに、その後の小川原作品は大きく変化していくのでした。(文I・K)

「水牛のいる風景」 1980年 小川原 脩 画

小川原脩が初めて中国を訪れたのは1944(昭和19)年、日本が太平洋戦争での戦局において不利な状況になった頃でした。従軍画家として中国大陸を歩いた時、桂林に行きたいという思いがあったそうですが、武漢、岳陽、長沙、そして衡陽へと前線を追うようにして進んだものの衡陽から引き返すことになりました。

桂林を訪れることができたのはそれから35年後のことでした。「広州・桂林友好訪中団」のツアーに参加した小川原でしたが、戦争に翻弄された時代を生きた人間にとって、中国への旅は心躍るだけのものではなかったことでしょう。桂林での滞在中、小川原はスケッチブックに風景や動物、街の様子を描き留め、帰国後は、それらをモチーフにしてキャンバスに再構成することで当地の情景を表現しました。

この作品は、のどかな耕作地でしょうか。薄い青や赤を混ぜた温かみのある背景にふんわり茂った樹木の葉が描かれ、樹の下には今にものそりと動きそうな牛たちが並んでいます。かつて戦地の状況を記録するために渡った中国でしたが、この作品からは平穏な日常が感じられます。この旅をきっかけに、その後の小川原作品は大きく変化していくのでした。(文I・K)

2025年2月

『羆と仔馬』 1953年 小川原 脩 画

昨年の夏、この作品が『北海道のお土産物として定着した木彫りグマの歴史を紐解く』という、なんとも興味深い専門書※に取り上げられました。

芸術学の側面から、絵画のモチーフやイメージの中のクマに着目してみると、北海道の画家たちは北海道らしさ、北方らしさを表そうとして動物というテーマに行きつくケースも多く、多くの動物画が描かれてきたそうです。ところが、北海道を代表する動物として多くの人が認めてきたにも関わらず、ヒグマの作品はあまり見当たらないといいます。そのような中、珍しくヒグマを描いた例として小川原脩の作品が登場し、「たおれた仔馬のかたわらで、茫然と佇んでいるかのようなヒグマの姿。ヒグマとウマの関係は判然とせず、捕食者と被捕食者のようにも、なかま同士のようにも、まったく無関係な他者のようにも見える。かわいらしさとも違う。かといって、おそろしさとも違う。寂しげな背景ともあいまって、哀愁とただならぬ不穏さが漂う、独特のヒグマ表現である」と著者の一人、今村信隆さんは述べています。

1950 年代初めごろ、北方的風土にモチーフを求め、キュビズム(立体派)を強く押し出した時期の作品だ…と解説することの多い本作ですが、描かれたヒグマに「木彫り熊」が重なって見えてきます(文:E.N)

※「開講!木彫り熊概論 歴史と文化を旅する」(2024 年発行)は、町公民館図書室 で読むことができます。

『羆と仔馬』 1953年 小川原 脩 画

昨年の夏、この作品が『北海道のお土産物として定着した木彫りグマの歴史を紐解く』という、なんとも興味深い専門書※に取り上げられました。

芸術学の側面から、絵画のモチーフやイメージの中のクマに着目してみると、北海道の画家たちは北海道らしさ、北方らしさを表そうとして動物というテーマに行きつくケースも多く、多くの動物画が描かれてきたそうです。ところが、北海道を代表する動物として多くの人が認めてきたにも関わらず、ヒグマの作品はあまり見当たらないといいます。そのような中、珍しくヒグマを描いた例として小川原脩の作品が登場し、「たおれた仔馬のかたわらで、茫然と佇んでいるかのようなヒグマの姿。ヒグマとウマの関係は判然とせず、捕食者と被捕食者のようにも、なかま同士のようにも、まったく無関係な他者のようにも見える。かわいらしさとも違う。かといって、おそろしさとも違う。寂しげな背景ともあいまって、哀愁とただならぬ不穏さが漂う、独特のヒグマ表現である」と著者の一人、今村信隆さんは述べています。

1950 年代初めごろ、北方的風土にモチーフを求め、キュビズム(立体派)を強く押し出した時期の作品だ…と解説することの多い本作ですが、描かれたヒグマに「木彫り熊」が重なって見えてきます(文:E.N)

※「開講!木彫り熊概論 歴史と文化を旅する」(2024 年発行)は、町公民館図書室 で読むことができます。

2025年1月

『無題』

1978年 小川原 脩 画

少し離れた場所からじっとこちらを見ているエゾシカと、北国の大地に根を張る白い樹が描かれた作品です。節くれ立つ手のような形状の枝が、風雪に耐え曲がりながら上へと伸び強い生命力を感じます。白い樹の奥には多くの野生動物が生息する森が広がり、うっそうとした原生林に生きる動物たちの気配が伝わってくるようです。

小川原脩は1970年代、馬・白鳥・犬をモチーフにして社会への反抗や孤独感、悲哀の情感を表現した作品を多く描いています。エゾシカをモチーフにした作品の数は少なかったようですが、画面に描かれたエゾシカの静かな佇まいと穏やかな姿態は、北国で共に生きる動物を思いやる小川原の心情そのものかもしれません。

エゾシカは北海道の開拓が始まってから、乱獲や生息地の破壊により絶滅寸前にまで数を減らしましたが、禁猟や駆除を繰り返し、1990年には個体数が劇的に増加しました。今では倶知安町でもエゾシカの生息数が増え、事故や食害の問題になっています。目の前に突然エゾシカが現れたら穏やかな気持ちではいられませんが、人間の生活圏に足を踏み入れたシカも同じように驚き戸惑っているように思えるのです。(文:I.K)

『無題』

1978年 小川原 脩 画

少し離れた場所からじっとこちらを見ているエゾシカと、北国の大地に根を張る白い樹が描かれた作品です。節くれ立つ手のような形状の枝が、風雪に耐え曲がりながら上へと伸び強い生命力を感じます。白い樹の奥には多くの野生動物が生息する森が広がり、うっそうとした原生林に生きる動物たちの気配が伝わってくるようです。

小川原脩は1970年代、馬・白鳥・犬をモチーフにして社会への反抗や孤独感、悲哀の情感を表現した作品を多く描いています。エゾシカをモチーフにした作品の数は少なかったようですが、画面に描かれたエゾシカの静かな佇まいと穏やかな姿態は、北国で共に生きる動物を思いやる小川原の心情そのものかもしれません。

エゾシカは北海道の開拓が始まってから、乱獲や生息地の破壊により絶滅寸前にまで数を減らしましたが、禁猟や駆除を繰り返し、1990年には個体数が劇的に増加しました。今では倶知安町でもエゾシカの生息数が増え、事故や食害の問題になっています。目の前に突然エゾシカが現れたら穏やかな気持ちではいられませんが、人間の生活圏に足を踏み入れたシカも同じように驚き戸惑っているように思えるのです。(文:I.K)

2024年12月

『呪物』1991年 小川原 脩 画

「陶」による立体造形作家・林雅治さんの展覧会がはじまります。その準備中、3つの不定形の塊が連結した林作品に見覚えがあるような気がして、小川原脩コレクションの冊子をめくりました。

これだ、と手を止めました。

本作、1991年に描かれた「呪物」という作品です。小川原脩が1981~83年にかけて旅したチベット・ラダックの旅では、標高4000m級の峠を越え、各地の寺院を巡りました。道中で見掛けた石積み。それらをスケッチし、油彩画として完成させました。「呪物」はおどろおどろしい名にも聞こえますが、峠を越える旅人が、無事を祈り積み上げた、純粋な願いのためのものです。チベット文化圏ならではの白い矩形の建物が背景に広がる異国の風景の中に佇む3つの重なり。上の石は、長年人の手によってなでられ形作られたのか、滑らかな丸みを帯びています。それを見上げる小鳥の姿も印象的です。

まったく異なる種の生物が、生態に合わせ進化した結果、似たような姿形になることを生物学では「収斂進化」と言うそうです。小川原脩の、アジアの祈りの精神を投影した絵画作品。片や、目に見えない心の表出を試みた林さんの立体作品。まったく異なる方向性から、一見、形としては近づいて見える両者に、収斂進化の言葉をはじめて知ったときと同じ驚きを感じたのでした。(文:E.N)

2024年11月

『イワオヌプリ』1974年 小川原 脩 画

倶知安の市街地から西の方角に目をやるとニセコアンヌプリの右側に独特な山容のイワオヌプリが見えます。6000年前まで活動していた火山で、今も登山口付近は硫黄の臭いがしています。長い年月をかけて自然が造りあげた形状は山麓に生きる人々のふるさとの山として親しまれています。

小川原脩は季節ごとに変化するこの山をよく画題にしています。この作品は紅葉の時期に制作されたのでしょう。明るい青で軽やかに塗られた空。色彩豊かな紅葉が広がる森にどっしりと重量感のあるイワオヌプリが印象的に描かれています。

緩やかな起伏と高低差のある斜面手前の森は緑が生い茂り、奥に見える森は赤や黄色の鮮やかな絵の具で紅葉する木々を表現しています。柔らかいタッチで表現された樹林とは対照的に、山は陰の部分と陽の当たる部分の明暗をくっきりと塗り分け、斜面の所々に見える鋭い線が山肌の荒々しさを表現しています。まもなく訪れる冬を前に、山と森が見せる色彩のショーを一瞬で捉えたふるさとの風景です。(文:I.K)

2024年10月

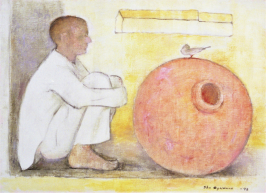

『無題』 1993年 小川原 脩 画

2024年友の会カレンダー「小川原脩 遥かなるイマージュ」の6月はこの作品でした。1カ月毎日ご覧いただいて、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。

とある画家の方が、「この作品を見るといつも『小鳥に説教をするアッシジのフランチェスコ』を思い出す」とお話を聞かせてくれました。聖フランチェスコ(1182-1226)は、豪商の家に生まれながら財産を捨て、イエス・キリストの生涯に倣うべく野に出て信仰に生きた聖人。その逸話は、彼が野原で地面にいた鳥たちに説教を始めると、木に止まっていた鳥たちも次々に舞い降りてきて聞き入ったというもの。西洋絵画の父と呼ばれるジョットもこの逸話を描いています。

では、この作品に目を向けてみましょう。壁に沿って路地にしゃがむ少年は、インドの伝統的な白いクルタ・パジャマに身を包んでいます。向かい合う小鳥は、大きな素焼きの壺つぼに止まり、堂々と胸を張って人の目線と高さを合わせ、まるで対話をしているようです。両者の背景には横に細長い家が建っていて、ここが街角であることを示しています。小川原脩が晩年、インドを旅して目にしたモチーフを自由に組合せ描いているのですが、かえって小鳥が少年を諭しているようにも見えてくるので不思議です。文:(文:E.N)

『無題』 1993年 小川原 脩 画

2024年友の会カレンダー「小川原脩 遥かなるイマージュ」の6月はこの作品でした。1カ月毎日ご覧いただいて、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。

とある画家の方が、「この作品を見るといつも『小鳥に説教をするアッシジのフランチェスコ』を思い出す」とお話を聞かせてくれました。聖フランチェスコ(1182-1226)は、豪商の家に生まれながら財産を捨て、イエス・キリストの生涯に倣うべく野に出て信仰に生きた聖人。その逸話は、彼が野原で地面にいた鳥たちに説教を始めると、木に止まっていた鳥たちも次々に舞い降りてきて聞き入ったというもの。西洋絵画の父と呼ばれるジョットもこの逸話を描いています。

では、この作品に目を向けてみましょう。壁に沿って路地にしゃがむ少年は、インドの伝統的な白いクルタ・パジャマに身を包んでいます。向かい合う小鳥は、大きな素焼きの壺つぼに止まり、堂々と胸を張って人の目線と高さを合わせ、まるで対話をしているようです。両者の背景には横に細長い家が建っていて、ここが街角であることを示しています。小川原脩が晩年、インドを旅して目にしたモチーフを自由に組合せ描いているのですが、かえって小鳥が少年を諭しているようにも見えてくるので不思議です。文:(文:E.N)

2024年9月

『二人』 1982年 小川原 脩 画

中華人民共和国チベット自治区の中心都市ラサは、標高4,200mの位置にあるチベット仏教の聖地です。信者たちは高く清らかな浄土と呼ばれるラサへ、荒野を歩き山を越え、礼拝を続けながらやってきます。小川原脩がチベットを訪れたのは70歳の時でした。ラサでは中心街にあるジョカン寺の門前で「五体投地礼」を繰り返す信者や、寺の外を取り囲む巡礼路を時計回りに祈りながら歩く信者たちに出会いました。

この作品は巡礼者をモチーフに描いたラサの街角の情景です。画面の上に暗い色が塗られているのは建物の陰でしょうか。人物の下には石段のようなものが描いてあり、街の一角を感じさせる構図になっています。

二人はようやくたどり着いたラサの路上に腰を下ろし、寄り添ってお互いをいたわっているようです。目鼻はぼかしてありますが、慈愛に満ちた優しい表情をしているに違いありません。左右にはゆっくり歩く犬とアヒルが描かれています。小川原は動物をモチーフにして二人を包むやさしい空間と、ゆったりした時間の流れを表現したかったのではないでしょうか。文:(I.K.)

『二人』 1982年 小川原 脩 画

中華人民共和国チベット自治区の中心都市ラサは、標高4,200mの位置にあるチベット仏教の聖地です。信者たちは高く清らかな浄土と呼ばれるラサへ、荒野を歩き山を越え、礼拝を続けながらやってきます。小川原脩がチベットを訪れたのは70歳の時でした。ラサでは中心街にあるジョカン寺の門前で「五体投地礼」を繰り返す信者や、寺の外を取り囲む巡礼路を時計回りに祈りながら歩く信者たちに出会いました。

この作品は巡礼者をモチーフに描いたラサの街角の情景です。画面の上に暗い色が塗られているのは建物の陰でしょうか。人物の下には石段のようなものが描いてあり、街の一角を感じさせる構図になっています。

二人はようやくたどり着いたラサの路上に腰を下ろし、寄り添ってお互いをいたわっているようです。目鼻はぼかしてありますが、慈愛に満ちた優しい表情をしているに違いありません。左右にはゆっくり歩く犬とアヒルが描かれています。小川原は動物をモチーフにして二人を包むやさしい空間と、ゆったりした時間の流れを表現したかったのではないでしょうか。文:(I.K.)

2024年8月

『裸婦』 1949年 小川原 脩 画

この作品を目にした時にぱっと思い浮かんだのが、フランスの画家・アングルが描いた「グランド・オダリスク」(1814年、ルーブル美術館蔵)。皇帝ナポレオンの妹であるナポリ王妃カロリーヌの依頼を受け、当時流行していたオリエンタリズム(異国・東方趣味のこと)を取り入れトルコのハレムの女性を描いた作品です。

本作との共通点は、背中と臀部をあらわにし、こちらへ視線を投げ掛ける、ひねった体が印象的な美しく艶めかしい女性像であること。しかし、オリエンタルな調度品や実際の人体よりも伸びた表現で美しさを強調したアングルの作品に対して、小川原の裸婦は背景や小物は削ぎ落とされ、赤と白の明瞭な画面上に現実味のある肉体が横たわります。制作された1949年、小川原は38歳。戦後の混乱に翻弄されながら絵筆を握っていた当時としては大作であり、誰かに依頼され、描いたのかもしれません。その後、3人もの所蔵者を経たという本作は、今年の6月に鈴木保昭氏により当館へ寄贈され、コレクションに加わりました。

(文:E.N.)

『裸婦』 1949年 小川原 脩 画

この作品を目にした時にぱっと思い浮かんだのが、フランスの画家・アングルが描いた「グランド・オダリスク」(1814年、ルーブル美術館蔵)。皇帝ナポレオンの妹であるナポリ王妃カロリーヌの依頼を受け、当時流行していたオリエンタリズム(異国・東方趣味のこと)を取り入れトルコのハレムの女性を描いた作品です。

本作との共通点は、背中と臀部をあらわにし、こちらへ視線を投げ掛ける、ひねった体が印象的な美しく艶めかしい女性像であること。しかし、オリエンタルな調度品や実際の人体よりも伸びた表現で美しさを強調したアングルの作品に対して、小川原の裸婦は背景や小物は削ぎ落とされ、赤と白の明瞭な画面上に現実味のある肉体が横たわります。制作された1949年、小川原は38歳。戦後の混乱に翻弄されながら絵筆を握っていた当時としては大作であり、誰かに依頼され、描いたのかもしれません。その後、3人もの所蔵者を経たという本作は、今年の6月に鈴木保昭氏により当館へ寄贈され、コレクションに加わりました。

(文:E.N.)

2024年7月

『造園地帯』 1938年 小川原 脩 画

今から100年前シュルレアリスムはフランスで生まれました。シュルレアリスム絵画は人が夢や無意識の中に抱えている世界観を強調して表現するというものです。

日本にシュルレアリスムを展開した第一人者が福沢一郎でした。福沢の作品は今までにない表現で若い画家たちに大きな影響を与えましたが、当時の美術学校や官展のアカデミズムにシュルレアリスムは認められませんでした。シュルレアリスムの様式に傾倒していた小川原脩は反抗する意思表示として福沢を訪ねたのです。福沢は「エコール・ド・東京」の結成に参加することを勧め、発会式が済んでから入会した小川原はそこでの展覧会に出品したり、個展を開催したりするなど前衛画家のひとりとして活躍しました。

この作品は銀座ギャラリーの個展で展示されたうちの一枚です。ターコイズブルーの明るい空と広がる大地に、白く細長い建造物が描かれています。「知らない空間で自分だけの庭を造りたい」。小川原がオリジナルな絵画スタイルへの再出発としたシュルレアリスムでしたが1937年に日中戦争が始まり、シュルレアリスムは危険思想と疑われ自由な創作活動をするのが困難になっていきました。文:(I.K.)

『造園地帯』 1938年 小川原 脩 画

今から100年前シュルレアリスムはフランスで生まれました。シュルレアリスム絵画は人が夢や無意識の中に抱えている世界観を強調して表現するというものです。

日本にシュルレアリスムを展開した第一人者が福沢一郎でした。福沢の作品は今までにない表現で若い画家たちに大きな影響を与えましたが、当時の美術学校や官展のアカデミズムにシュルレアリスムは認められませんでした。シュルレアリスムの様式に傾倒していた小川原脩は反抗する意思表示として福沢を訪ねたのです。福沢は「エコール・ド・東京」の結成に参加することを勧め、発会式が済んでから入会した小川原はそこでの展覧会に出品したり、個展を開催したりするなど前衛画家のひとりとして活躍しました。

この作品は銀座ギャラリーの個展で展示されたうちの一枚です。ターコイズブルーの明るい空と広がる大地に、白く細長い建造物が描かれています。「知らない空間で自分だけの庭を造りたい」。小川原がオリジナルな絵画スタイルへの再出発としたシュルレアリスムでしたが1937年に日中戦争が始まり、シュルレアリスムは危険思想と疑われ自由な創作活動をするのが困難になっていきました。文:(I.K.)

2024年6月

『群れ』 1990 年 小川原 脩 画

当館の所蔵作品は大きく二つのコレクションに分かれています。ひとつは、もちろん「小川原脩コレクション」、画家自身が手元に残していた作品群を収蔵したものです。

もうひとつが「武内コレクション」と呼ばれるものです。こちらは故・武内一男氏が個人のコレクションとして蒐集した美術作品103点で構成されています。好きな作品を蒐集したコレクションは、自宅や居間などのプライベート空間をさり気なく彩り、生活に潤いを与えてくれるものです。選ぶ人の好み、考え方、人格までもが反映されると言ってよいでしょう。

今回ご紹介する本作も、武内コレクションからの1点です。1990年、小川原脩が79才の時に描いたもの。1986年に訪れたインドの印象を、清々しい色彩で表現しています。まるい樹形、無数の鳥。頭に荷を乗せて運ぶ人々には異国の雰囲気が漂います。穏やかだけれども、ほどよい賑やかさもあり、心地よい魅力的な作品として、武内コレクションに加わったのだと思います。文:(E.N.)

『群れ』 1990 年 小川原 脩 画

当館の所蔵作品は大きく二つのコレクションに分かれています。ひとつは、もちろん「小川原脩コレクション」、画家自身が手元に残していた作品群を収蔵したものです。

もうひとつが「武内コレクション」と呼ばれるものです。こちらは故・武内一男氏が個人のコレクションとして蒐集した美術作品103点で構成されています。好きな作品を蒐集したコレクションは、自宅や居間などのプライベート空間をさり気なく彩り、生活に潤いを与えてくれるものです。選ぶ人の好み、考え方、人格までもが反映されると言ってよいでしょう。

今回ご紹介する本作も、武内コレクションからの1点です。1990年、小川原脩が79才の時に描いたもの。1986年に訪れたインドの印象を、清々しい色彩で表現しています。まるい樹形、無数の鳥。頭に荷を乗せて運ぶ人々には異国の雰囲気が漂います。穏やかだけれども、ほどよい賑やかさもあり、心地よい魅力的な作品として、武内コレクションに加わったのだと思います。文:(E.N.)

2024年5月

『無題』 1975 年 小川原 脩 画

暗い背景に柔らかな筆使いで人物が描かれています。赤と茶色のふんわりした髪に、血色の良い健康的な肌をした女性です。丸い襟ぐりの赤い服が若々しく華やかな印象を与え、モチーフの輪郭をぼかすことでやさしい雰囲気に仕上がっています。ふっくらした手にはカーネーションが添えられ、花弁は白い絵の具で丁寧に描かれています。

1970年代の小川原脩は、世の中が群化し都会へ都会へと向く中、取り残される内的な自分を表現するため身近な動物をモチーフにした作品を多く描きましたが、この女性像はその時代に描かれた数少ない人物画の一つです。ではこの女性は誰なのでしょう。実在の人物をモデルにしたのか、それとも小川原が想像で描いたのか、亡き母をしのぶという意味の白いカーネーションは誰かへのメッセージなのでしょうか。

1974年に東京国立博物館でモナ・リザが展示公開され大きな話題になりました。その翌年に小川原はこの絵を描いています。小川原がこの世界一有名な人物画を意識して描いたのかはわかりませんが、モナ・リザを思わせるような黒い瞳の女性に不思議な魅力を感じるのです。文:(I.K.)

『無題』 1975 年 小川原 脩 画

暗い背景に柔らかな筆使いで人物が描かれています。赤と茶色のふんわりした髪に、血色の良い健康的な肌をした女性です。丸い襟ぐりの赤い服が若々しく華やかな印象を与え、モチーフの輪郭をぼかすことでやさしい雰囲気に仕上がっています。ふっくらした手にはカーネーションが添えられ、花弁は白い絵の具で丁寧に描かれています。

1970年代の小川原脩は、世の中が群化し都会へ都会へと向く中、取り残される内的な自分を表現するため身近な動物をモチーフにした作品を多く描きましたが、この女性像はその時代に描かれた数少ない人物画の一つです。ではこの女性は誰なのでしょう。実在の人物をモデルにしたのか、それとも小川原が想像で描いたのか、亡き母をしのぶという意味の白いカーネーションは誰かへのメッセージなのでしょうか。

1974年に東京国立博物館でモナ・リザが展示公開され大きな話題になりました。その翌年に小川原はこの絵を描いています。小川原がこの世界一有名な人物画を意識して描いたのかはわかりませんが、モナ・リザを思わせるような黒い瞳の女性に不思議な魅力を感じるのです。文:(I.K.)

2024年4月

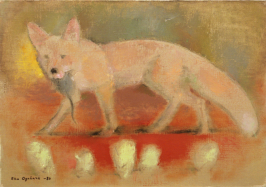

『無題』(1980年) 小川原 脩 画

桃色の濃淡で表現されたしなやかな肢体と、ふっくらと太く、特徴的な白い先端のしっぽ。ここには1匹のキツネが描かれています。右から左へと、目の前を駆けてゆくさなか、こちらの視線に気が付き、ふっと立ち止まったかのようです。その口元を見て、私たちもドキッとしてしまいます。ひょろりとした尻尾の「何か」をくわえているのですから。ネズミを捕らえ、巣へと戻るのでしょう。ゆっくりと獲物を味わうのか、お腹を空かせた子ギツネたちが待っているのか、森の奥深くまでは見届けられません。

輪郭線をほとんど用いること無く、大らかに絵の具を使って仕上げています。明るい赤色の地面に現れる輝かしいパステルイエロー。このフキノトウの軽やかな筆致は、柔らかくみずみずしい春の芽吹きを感じさせます。その他にも、キツネの頭部の背景が黄色で明るくなっていることで、ハッと気が付いた様子を思わせたり、背後のグレーの色味がこれから戻っていく森の中を暗示させるなど、色彩の効果が施されているように思うのです。

絵から読み取る色や形から、隠されたストーリーや思惑を引き出しながら、絵画と向き合う時間を楽しんでみませんか。文:(E.N.)

『無題』(1980年) 小川原 脩 画

桃色の濃淡で表現されたしなやかな肢体と、ふっくらと太く、特徴的な白い先端のしっぽ。ここには1匹のキツネが描かれています。右から左へと、目の前を駆けてゆくさなか、こちらの視線に気が付き、ふっと立ち止まったかのようです。その口元を見て、私たちもドキッとしてしまいます。ひょろりとした尻尾の「何か」をくわえているのですから。ネズミを捕らえ、巣へと戻るのでしょう。ゆっくりと獲物を味わうのか、お腹を空かせた子ギツネたちが待っているのか、森の奥深くまでは見届けられません。

輪郭線をほとんど用いること無く、大らかに絵の具を使って仕上げています。明るい赤色の地面に現れる輝かしいパステルイエロー。このフキノトウの軽やかな筆致は、柔らかくみずみずしい春の芽吹きを感じさせます。その他にも、キツネの頭部の背景が黄色で明るくなっていることで、ハッと気が付いた様子を思わせたり、背後のグレーの色味がこれから戻っていく森の中を暗示させるなど、色彩の効果が施されているように思うのです。

絵から読み取る色や形から、隠されたストーリーや思惑を引き出しながら、絵画と向き合う時間を楽しんでみませんか。文:(E.N.)

- 【過去の記事】感動の場-点 2025/4~

- 【過去の記事】感動の場-点 2024/4~ 2025/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2023/4~2024/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2022/4~2023/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2021/4~2022/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2020/4~2021/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2019/4~2020/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2018/4~2019/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2017/4~2018/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2016/4~2017/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2015/4~2016/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2014/4~2015/3