【過去の記事】感動の場-点 2022/4~2023/3

まちの広報誌『広報くっちゃん』では、小川原脩作品の紹介ページ「感動の場 - 点」を連載しています。

2023年3月

『無題』 (1989年) 小川原 脩 画

小川原脩が70歳代に描いたやや大きめの50F サイズ(91×116.7 ㌢)の作品です。画面の左奥に単純な形態で白く塗られた山があり、遠くまで広がる雪原に木とカラスが巧みに配置されています。

さっきまで吹雪いていた雪がやみ、太陽がのぞく明るく静かな雪原は、長く厳しい冬を過ごす者たちにとって心安らぐ情景です。雪原に立つ樹々は、冬の風にさらされ雪の重みに耐えた様子が曲がりくねった形状で表現されていますが、木肌に赤い絵の具が混じっていることで強い生命力を感じることができます。

吹雪をやりすごしたあとにやってきたカラスたちの、互いに語り合うようなしぐさや静かに餌をついばむ様子も単純な形態で描かれ、淡い黒色に紫色を少し混ぜているからでしょうか、ふくらみのある立体感が伝 わります。

1990 年以降、小川原は単純化したモチーフを組み合わせた作品を多く残しましたが、この作品はその時 代の入り口にあったといえるでしょう。(I.K.)

『無題』 (1989年) 小川原 脩 画

小川原脩が70歳代に描いたやや大きめの50F サイズ(91×116.7 ㌢)の作品です。画面の左奥に単純な形態で白く塗られた山があり、遠くまで広がる雪原に木とカラスが巧みに配置されています。

さっきまで吹雪いていた雪がやみ、太陽がのぞく明るく静かな雪原は、長く厳しい冬を過ごす者たちにとって心安らぐ情景です。雪原に立つ樹々は、冬の風にさらされ雪の重みに耐えた様子が曲がりくねった形状で表現されていますが、木肌に赤い絵の具が混じっていることで強い生命力を感じることができます。

吹雪をやりすごしたあとにやってきたカラスたちの、互いに語り合うようなしぐさや静かに餌をついばむ様子も単純な形態で描かれ、淡い黒色に紫色を少し混ぜているからでしょうか、ふくらみのある立体感が伝 わります。

1990 年以降、小川原は単純化したモチーフを組み合わせた作品を多く残しましたが、この作品はその時 代の入り口にあったといえるでしょう。(I.K.)

2023年2月

『燈台』 (制作年不詳) 小川原 脩 画

鈍色の空と、海岸段丘にぶつかり荒々しい波しぶきを上げる海。そこに突き出た岬に白い灯台がくっきりと浮かびあがっています。悪天候のためでしょうか、漁の船は浜に揚げられています。空、海、陸、建物のそれぞれがしっかりと存在感を伝えてくる本作ですが、実際は長辺が30㌢程度の小さな作品です。

小川原脩の作品には、たびたび灯台がモチーフとして登場します。スケッチや資料を調べていくと、実際に訪れたことのある、道東の根室港灯台、花咲灯台、そして納沙布岬灯台がモデルになっていることが分かります。彼は幾度も納沙布を訪れたことがあるようで、古い時代では 1921年7月に根室から択捉島や北千島の島々を、そして1970年10月に根室と知床を旅していますが、何年かが明記されていないスケッチもあり、そちらには 5 月下旬の日付だけが記されています。

本作は1970年代以降、納沙布岬灯台がモデルの作品と思われますが、どの旅行の後に描かれたのか、まったく関係の無い時期に描かれたのか、現在も調査中です。文:(E.N)

『燈台』 (制作年不詳) 小川原 脩 画

鈍色の空と、海岸段丘にぶつかり荒々しい波しぶきを上げる海。そこに突き出た岬に白い灯台がくっきりと浮かびあがっています。悪天候のためでしょうか、漁の船は浜に揚げられています。空、海、陸、建物のそれぞれがしっかりと存在感を伝えてくる本作ですが、実際は長辺が30㌢程度の小さな作品です。

小川原脩の作品には、たびたび灯台がモチーフとして登場します。スケッチや資料を調べていくと、実際に訪れたことのある、道東の根室港灯台、花咲灯台、そして納沙布岬灯台がモデルになっていることが分かります。彼は幾度も納沙布を訪れたことがあるようで、古い時代では 1921年7月に根室から択捉島や北千島の島々を、そして1970年10月に根室と知床を旅していますが、何年かが明記されていないスケッチもあり、そちらには 5 月下旬の日付だけが記されています。

本作は1970年代以降、納沙布岬灯台がモデルの作品と思われますが、どの旅行の後に描かれたのか、まったく関係の無い時期に描かれたのか、現在も調査中です。文:(E.N)

2023年1月

『芦別風景』 (1969年) 小川原 脩 画

画面を大きく占める緑が目をひく風景画の裏には「六月」と記 されています。小高い場所から見下ろした芦別の街を描いた作品です。左にある道路は、山に向かって遠くへと真っすぐにのび、小さな作品でありながら奥行きのある構図を作っています。

あらためて目を向けると、手前にある木々は濃淡のある緑に白や黄色を混ぜ、葉がこんもりと茂っているように表現されていて、地面からすらりとのびる幹もそれぞれ太さと向きを変え、やや濃いめの色を使って 絵全体をバランス良く仕上げています。スケッチするような軽やかな筆使いで描いたように見えますが、画面の右下にある川には対岸の陰も丁寧に塗られているのです。

ただ単に写実的な表現にとどまらず「リズムを大切に」描く小川原の風景画からは、その場所にいるかのような光や新緑の匂いが感じられます。 文: (I.K.)

『芦別風景』 (1969年) 小川原 脩 画

画面を大きく占める緑が目をひく風景画の裏には「六月」と記 されています。小高い場所から見下ろした芦別の街を描いた作品です。左にある道路は、山に向かって遠くへと真っすぐにのび、小さな作品でありながら奥行きのある構図を作っています。

あらためて目を向けると、手前にある木々は濃淡のある緑に白や黄色を混ぜ、葉がこんもりと茂っているように表現されていて、地面からすらりとのびる幹もそれぞれ太さと向きを変え、やや濃いめの色を使って 絵全体をバランス良く仕上げています。スケッチするような軽やかな筆使いで描いたように見えますが、画面の右下にある川には対岸の陰も丁寧に塗られているのです。

ただ単に写実的な表現にとどまらず「リズムを大切に」描く小川原の風景画からは、その場所にいるかのような光や新緑の匂いが感じられます。 文: (I.K.)

2022年12月

『朝里コース』 (1968年) 小川原 脩 画

1960 年代の小川原脩は、荒々しい赤・黄・緑の色彩で、大胆 にデフォルメした馬の作品を中心に手掛けましたが、全道各地の 風景画を手掛けたのもまた、この年代でした。

今回の作品は、小樽・朝里川温泉にあるゴルフ場の風景です。この作品に関連して、実際にゴルフ場を訪 れた際に描いたと思しきスケッチが二点あります。

一つは、グリーン上でパットするプレーヤーを他のプレーヤーやキャディー数名が見守る様子が、まるで 木立の合間からのぞくように描かれています。もう一つは、コースの起伏やグリーンの位置、合間の木々、 そして小高い丘にクラブハウスが立つゴルフ場の全景が描かれています。いずれも、軽妙で簡素な線ながら もプレーヤーの仕草の一つ一つが分かり、コースの起伏をおおらかに、的確に、捉えています。

二つのスケッチに描かれた内容が再構成され、遠景の山並みから起伏に富んだコースと白樺の木々に囲ま れたクラブハウスの赤い屋根が印象に残ります。小さいながらも構図の生きた、広々としたゴルフ場の奥行 きまでも感じる作品となっています。 (E.N.)

『朝里コース』 (1968年) 小川原 脩 画

1960 年代の小川原脩は、荒々しい赤・黄・緑の色彩で、大胆 にデフォルメした馬の作品を中心に手掛けましたが、全道各地の 風景画を手掛けたのもまた、この年代でした。

今回の作品は、小樽・朝里川温泉にあるゴルフ場の風景です。この作品に関連して、実際にゴルフ場を訪 れた際に描いたと思しきスケッチが二点あります。

一つは、グリーン上でパットするプレーヤーを他のプレーヤーやキャディー数名が見守る様子が、まるで 木立の合間からのぞくように描かれています。もう一つは、コースの起伏やグリーンの位置、合間の木々、 そして小高い丘にクラブハウスが立つゴルフ場の全景が描かれています。いずれも、軽妙で簡素な線ながら もプレーヤーの仕草の一つ一つが分かり、コースの起伏をおおらかに、的確に、捉えています。

二つのスケッチに描かれた内容が再構成され、遠景の山並みから起伏に富んだコースと白樺の木々に囲ま れたクラブハウスの赤い屋根が印象に残ります。小さいながらも構図の生きた、広々としたゴルフ場の奥行 きまでも感じる作品となっています。 (E.N.)

2022年11月

『雷電風景』 (1963年) 小川原 脩 画

雷電山の山体が海に落ち込む断崖絶壁で、その形から「弁慶の刀 掛け岩」と呼ばれる岩内町の景勝地を小川原脩が描いた作品です。 「日本海」といえば荒々しさを想像しますが、さわやかな青色で塗られた空に白い雲が広がり、白波に洗わ れ見え隠れする黒い岩にも穏やかな海の情景が現れています。

この絵を描いた年、雷電地域は国定公園に指定されました。温泉も湧出し、観光地としても開発が進むこ とになり、海岸沿いの道路も開通して、画面の真ん中あたりに小さく描かれたトンネルの穴が見えます。岩 壁に貼り付くように生える木が赤みを帯びて見えるのは、紅葉しているからかもしれません。

多くの「雷電風景」を描いた小川原ですが、この絵のように穏やかな風景画もあれば、険しくそそり立つ 岩と山全体を赤く塗り、ダイナミックな構図で風景を切り取った作品もあります。自然が造り出す変化に富 んだ雷電は、訪れるたびに違う情景を感じさせてくれる場所だったようです。 (I.K.)

『雷電風景』 (1963年) 小川原 脩 画

雷電山の山体が海に落ち込む断崖絶壁で、その形から「弁慶の刀 掛け岩」と呼ばれる岩内町の景勝地を小川原脩が描いた作品です。 「日本海」といえば荒々しさを想像しますが、さわやかな青色で塗られた空に白い雲が広がり、白波に洗わ れ見え隠れする黒い岩にも穏やかな海の情景が現れています。

この絵を描いた年、雷電地域は国定公園に指定されました。温泉も湧出し、観光地としても開発が進むこ とになり、海岸沿いの道路も開通して、画面の真ん中あたりに小さく描かれたトンネルの穴が見えます。岩 壁に貼り付くように生える木が赤みを帯びて見えるのは、紅葉しているからかもしれません。

多くの「雷電風景」を描いた小川原ですが、この絵のように穏やかな風景画もあれば、険しくそそり立つ 岩と山全体を赤く塗り、ダイナミックな構図で風景を切り取った作品もあります。自然が造り出す変化に富 んだ雷電は、訪れるたびに違う情景を感じさせてくれる場所だったようです。 (I.K.)

2022年10月

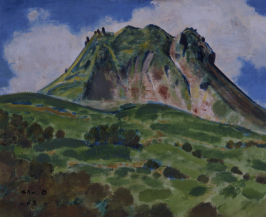

『初秋のイワオヌプリ』 (1963年) 小川原 脩 画

雲から出たり隠れたり、特徴ある姿を時折見せる秋のイワオヌプリ。ひんやりとした涼しい空気に包まれ、次第に色づき始めた頃でしょうか。

1963年9月、「秋色の国定公園 画伯のスケッチブックから」という新聞連載に、小川原脩はイワオヌプリについて次のような文章を寄せています。「・・・イワオヌプリはどんな角度からみても結構である。蘭越側にある南面は色彩の変化と起伏のおもしろさでこの風景をいっそう華麗なものに仕立てているし、倶知安側の東の壁は威厳に富んだ重量感とりょう線の鋭さでじゅうぶんきびしいものを与えてくれる。白い山肌に低い高山植物の群落が点々と続くこの高原はなかなか立ち去り難い。・・・」

この頃から、ニセコ連峰の山々のなかでも、イワオヌプリを単独で描くことが多くなったのには、造形的な面白さを感じていたからなのかもしれません。(E.N.)

『初秋のイワオヌプリ』 (1963年) 小川原 脩 画

雲から出たり隠れたり、特徴ある姿を時折見せる秋のイワオヌプリ。ひんやりとした涼しい空気に包まれ、次第に色づき始めた頃でしょうか。

1963年9月、「秋色の国定公園 画伯のスケッチブックから」という新聞連載に、小川原脩はイワオヌプリについて次のような文章を寄せています。「・・・イワオヌプリはどんな角度からみても結構である。蘭越側にある南面は色彩の変化と起伏のおもしろさでこの風景をいっそう華麗なものに仕立てているし、倶知安側の東の壁は威厳に富んだ重量感とりょう線の鋭さでじゅうぶんきびしいものを与えてくれる。白い山肌に低い高山植物の群落が点々と続くこの高原はなかなか立ち去り難い。・・・」

この頃から、ニセコ連峰の山々のなかでも、イワオヌプリを単独で描くことが多くなったのには、造形的な面白さを感じていたからなのかもしれません。(E.N.)

網走風景(1956年)

2022年9月

『網走風景』 (1956年) 小川原 脩 画

山に囲まれた倶知安の町ですが、羊蹄山やアンヌプリに登ると日本海も太平洋も見下ろすことができる海にも近い場所です。

小川原脩も美術学校時代、海岸まで足を伸ばして「冬の海」(1932年)という作品を描いています。とはいえオホーツクの海となると、そう滅多に行ける所ではありません。この作品を描いた時代であっても遠くに感じられたことでしょう。

沖に広がる水平線は空に溶け込むように塗られ、手前の建物から「帽子岩」に向かって弓なりにのびる防波堤が、奥行きのある構図を作っています。くっきりと縁取られた三角の屋根や岩の陰が、強い日差しを描き出しているのです。高い煙突から浜風にたなびく煙は海辺の町の営みを感じさせます。30㌢足らずの作品の中に、小川原がはるばる訪れた網走の情景が伝わる一点です。(I.K.)

『網走風景』 (1956年) 小川原 脩 画

山に囲まれた倶知安の町ですが、羊蹄山やアンヌプリに登ると日本海も太平洋も見下ろすことができる海にも近い場所です。

小川原脩も美術学校時代、海岸まで足を伸ばして「冬の海」(1932年)という作品を描いています。とはいえオホーツクの海となると、そう滅多に行ける所ではありません。この作品を描いた時代であっても遠くに感じられたことでしょう。

沖に広がる水平線は空に溶け込むように塗られ、手前の建物から「帽子岩」に向かって弓なりにのびる防波堤が、奥行きのある構図を作っています。くっきりと縁取られた三角の屋根や岩の陰が、強い日差しを描き出しているのです。高い煙突から浜風にたなびく煙は海辺の町の営みを感じさせます。30㌢足らずの作品の中に、小川原がはるばる訪れた網走の情景が伝わる一点です。(I.K.)

『無題』(制作年不詳)

2022年8月

『無題』 (制作年不詳) 小川原 脩 画

深緑に茂った樹々の向こうには、しゃれた洋風建築のビルディング。屋上の旗が、さわやかな夏の風になびいています。小川原脩は、この作品に描いた場所や建物について直接語ってはいないのですが、白と赤のレンガ造りの特徴から、北海道新聞社の旧社屋と見られます。小川原は北海道新聞社が全面的に支援して創立された美術公募展・全道展の中心人物でもありましたし、新聞にもコラムや紀行文、カットなどを請け負うなど、深いつながりがありました。札幌の新聞社にも度々足を運んでいたようです。

また、不明となっている制作年も気になるところです。よく見ると道新社屋の手前に灰色の大きな建物の一部が描き込まれています。これは1960年に竣工した拓銀本店と思われ、時代も絞られてくるでしょう。路上には昔懐かしいシルエットの車、街路樹側は大通公園で、行き交う人や靴磨きの様子も描かれています。北の大都会・札幌の開けた高い空を感じる一点です。(E.N.)

『無題』 (制作年不詳) 小川原 脩 画

深緑に茂った樹々の向こうには、しゃれた洋風建築のビルディング。屋上の旗が、さわやかな夏の風になびいています。小川原脩は、この作品に描いた場所や建物について直接語ってはいないのですが、白と赤のレンガ造りの特徴から、北海道新聞社の旧社屋と見られます。小川原は北海道新聞社が全面的に支援して創立された美術公募展・全道展の中心人物でもありましたし、新聞にもコラムや紀行文、カットなどを請け負うなど、深いつながりがありました。札幌の新聞社にも度々足を運んでいたようです。

また、不明となっている制作年も気になるところです。よく見ると道新社屋の手前に灰色の大きな建物の一部が描き込まれています。これは1960年に竣工した拓銀本店と思われ、時代も絞られてくるでしょう。路上には昔懐かしいシルエットの車、街路樹側は大通公園で、行き交う人や靴磨きの様子も描かれています。北の大都会・札幌の開けた高い空を感じる一点です。(E.N.)

風景(1955年)

2022年7月

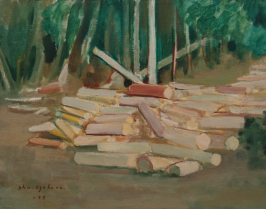

『風景』 1955年 小川原 脩 画

木の匂いがしてきそうな切り出された丸太が積まれ、山の奥には倒れた木があります。一見すると材木置き場を描いた絵に見えますが…。

1954(昭和29)年9月、北海道を洞爺丸台風が襲いました。岩内では町を猛火が焼き払い、津軽海峡では青函連絡船を転覆させる大惨事となったのです。林業の盛んな置戸にも大きな被害が及びました。台風の翌年、小川原脩は営林署から風倒木地帯を絵筆で記録するよう要請されたそうです。山に入ると折れ重なりなぎ倒された巨木や、白茶けて枝と幹だけになり、がい骨のようになった木が突っ立っているというすさまじさでした。その情景に心をつかまれ、次々と30枚近くスケッチしたのです。

一方、荒涼とした景色の中でも、木こりや重機、馬方のかけ声が響き、復興に向けて力強く戦う人たちがいたと小川原は記しています。その光景のひとつを描いたのがこの風景画ではないでしょうか。(I.K.)

『風景』 1955年 小川原 脩 画

木の匂いがしてきそうな切り出された丸太が積まれ、山の奥には倒れた木があります。一見すると材木置き場を描いた絵に見えますが…。

1954(昭和29)年9月、北海道を洞爺丸台風が襲いました。岩内では町を猛火が焼き払い、津軽海峡では青函連絡船を転覆させる大惨事となったのです。林業の盛んな置戸にも大きな被害が及びました。台風の翌年、小川原脩は営林署から風倒木地帯を絵筆で記録するよう要請されたそうです。山に入ると折れ重なりなぎ倒された巨木や、白茶けて枝と幹だけになり、がい骨のようになった木が突っ立っているというすさまじさでした。その情景に心をつかまれ、次々と30枚近くスケッチしたのです。

一方、荒涼とした景色の中でも、木こりや重機、馬方のかけ声が響き、復興に向けて力強く戦う人たちがいたと小川原は記しています。その光景のひとつを描いたのがこの風景画ではないでしょうか。(I.K.)

昭和新山(1954年)

2022年6月

『昭和新山』 1954年 小川原 脩 画

ぽっかりと浮かんだ白い雲に、空の高さを感じます。空に向かって突き出ている赤い岩山は、見覚えのある人も多いと思います。壮瞥町の昭和新山です。

1943年、麦畑から地震と爆発音とともにふくれ上がり、その後爆発、隆起を繰り返し火山が出現しました。郵便局長の三松正夫さんによる昭和新山の生い立ちを克明に観察・記録したミマツダイヤグラムも有名です。

この作品は昭和新山ができてからおよそ10年後に描かれていますが、裾野が木々で覆われた最近の写真と見比べると、大部分がむき出しの岩肌であることがわかります。土が溶岩の熱で焼かれてれんが色となった山頂には、赤いきらめきのごとく絵の具が載せられています。手前の台地には隆起の痕跡でしょうか、無数の崖が深く影を刻み、1950年代初頭の小川原作品の特徴であるくっきりとした線で強調されています。

山々の塊が折り重なるように配置され、軽快な筆致で描かれた、すがすがしい印象の作品です。(E.N.)

『昭和新山』 1954年 小川原 脩 画

ぽっかりと浮かんだ白い雲に、空の高さを感じます。空に向かって突き出ている赤い岩山は、見覚えのある人も多いと思います。壮瞥町の昭和新山です。

1943年、麦畑から地震と爆発音とともにふくれ上がり、その後爆発、隆起を繰り返し火山が出現しました。郵便局長の三松正夫さんによる昭和新山の生い立ちを克明に観察・記録したミマツダイヤグラムも有名です。

この作品は昭和新山ができてからおよそ10年後に描かれていますが、裾野が木々で覆われた最近の写真と見比べると、大部分がむき出しの岩肌であることがわかります。土が溶岩の熱で焼かれてれんが色となった山頂には、赤いきらめきのごとく絵の具が載せられています。手前の台地には隆起の痕跡でしょうか、無数の崖が深く影を刻み、1950年代初頭の小川原作品の特徴であるくっきりとした線で強調されています。

山々の塊が折り重なるように配置され、軽快な筆致で描かれた、すがすがしい印象の作品です。(E.N.)

無題(1948年)

2022年5月

『無題』 1948年 小川原 脩 画

絵の右側に楚々と佇む、白い山容はイワオヌプリ。そして左側のやや手前にあるのは山頂が雲に覆われているニセコアンヌプリで、北へ広がる裾野や雪のある沢が見て取れます。そこから、所々に緑が混じる薄茶色の林が広がっていて、赤い丘陵へとつながります。移ろいゆく季節の合間にさまざまな顔を見せるニセコの山麓風景は、北海道の風景の中でも多くの人を魅了し、小川原脩もまた、この故郷の山々を題材にしました。

これが描かれた1948年頃は戦後の混乱期で、まだまだ日本中が戦争の痛手を負い、皆が生活を立て直すことに必死だった時代です。小川原もまた例外ではなく、終戦直前に疎開という形で東京を離れ倶知安に移り住んではいましたが、国会議員として奔走する父・政信氏の手伝いに追われていた様子が、遺された書簡などから分かってきました。ようやく絵画の制作に時間を費やせるようになった時、彼が描いた一点が、このニセコアンヌプリの風景画だったのです。(E.N.)

『無題』 1948年 小川原 脩 画

絵の右側に楚々と佇む、白い山容はイワオヌプリ。そして左側のやや手前にあるのは山頂が雲に覆われているニセコアンヌプリで、北へ広がる裾野や雪のある沢が見て取れます。そこから、所々に緑が混じる薄茶色の林が広がっていて、赤い丘陵へとつながります。移ろいゆく季節の合間にさまざまな顔を見せるニセコの山麓風景は、北海道の風景の中でも多くの人を魅了し、小川原脩もまた、この故郷の山々を題材にしました。

これが描かれた1948年頃は戦後の混乱期で、まだまだ日本中が戦争の痛手を負い、皆が生活を立て直すことに必死だった時代です。小川原もまた例外ではなく、終戦直前に疎開という形で東京を離れ倶知安に移り住んではいましたが、国会議員として奔走する父・政信氏の手伝いに追われていた様子が、遺された書簡などから分かってきました。ようやく絵画の制作に時間を費やせるようになった時、彼が描いた一点が、このニセコアンヌプリの風景画だったのです。(E.N.)

風景(1934年)

2022年4月

『風景』 1934年 小川原 脩 画

この4月から、小川原脩が描く北海道の風景を1 年にわたり紹介したいと思います。1930 年から45 年までの東京時代を除き、人生の大半をここ倶知安で生きた小川原。そう聞くと、じっと殻に閉じこもるように倶知安のアトリエで描き続けた印象を持たれるかもしれませんが、実は各方面から依頼されての取材、全道展の地方巡回に赴くなど、北海道内の旅行を重ね各地でスケッチし、そして油彩画として制作していました。

東京美術学校(現・東京藝術大学)に進学後、夏休みに帰省し故郷の風景を描いたこちらの1点。町内の小高い丘から西の方向へ、イワオヌプリやワイスホルンの裾野にひろがる倶知安の田畑を眺めています。

淡く写実的な遠景の山並みに対して、前景の田畑は野太い線が強調され、鮮やかな青や桃色が丘を彩り、まさにフォーヴィズム(野獣派:色彩の大胆さから「野獣(フォーヴ)の檻おりにいるようだ」とその荒々しさが評されました)の影響を見せています。美校での学びは印象派を中心としたものだったようですが、おのずから新たな潮流を求めて吸収していた頃の、はつらつとした帰郷のワンシーンが目に浮かびます。(E.N.)

『風景』 1934年 小川原 脩 画

東京美術学校(現・東京藝術大学)に進学後、夏休みに帰省し故郷の風景を描いたこちらの1点。町内の小高い丘から西の方向へ、イワオヌプリやワイスホルンの裾野にひろがる倶知安の田畑を眺めています。

淡く写実的な遠景の山並みに対して、前景の田畑は野太い線が強調され、鮮やかな青や桃色が丘を彩り、まさにフォーヴィズム(野獣派:色彩の大胆さから「野獣(フォーヴ)の檻おりにいるようだ」とその荒々しさが評されました)の影響を見せています。美校での学びは印象派を中心としたものだったようですが、おのずから新たな潮流を求めて吸収していた頃の、はつらつとした帰郷のワンシーンが目に浮かびます。(E.N.)

- 【過去の記事】感動の場-点 2025/4~

- 【過去の記事】感動の場-点 2024/4~ 2025/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2023/4~2024/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2022/4~2023/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2021/4~2022/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2020/4~2021/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2019/4~2020/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2018/4~2019/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2017/4~2018/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2016/4~2017/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2015/4~2016/3

- 【過去の記事】感動の場-点 2014/4~2015/3