【過去の記事】感動の場-点 2021/4~2022/3

浅春譜(1969年)

2022年3月

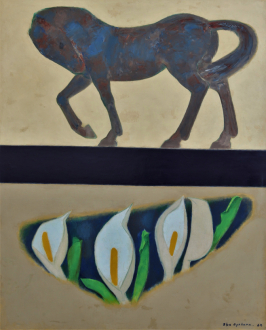

『浅春譜』 1969年 小川原 脩 画

美しい馬と素朴なみずばしょうの対照的な配置が目を引くこの作品の題名は、「せんしゅんふ」と読みます。「浅春」はまだ寒さの残る春の初めのこと、「譜」は系譜のように順序をたてて記す意味もありますが、楽譜や譜面のように音楽の曲節を符号で記したものを指します。

二つの全く異なる絵が上下にあるようにも見える本作。上半分をしめる馬は、少々足元を気にしながら歩き始めようとするその動き、すらりとした姿態が実に優雅です。下半分には雪解け水でできた湿地から顔をのぞかせるみずばしょうが、のびやかに描かれています。そして、画面を横切る濃紺の太い平行線が、ダイナミックな北国の季節の移り変わりを暗示させます。

関係性のない二者を組み合わせる表現手法からは、小川原が若かりし頃に吸収したシュルレアリスムの影響を感じ取ることができます。「やっぱり小川原脩のシュルレアリスムの作品が、好きだな」と語る柴館長に、展示中の作品から春の先駆けとなるこの一点を選んでもらいました。

『浅春譜』 1969年 小川原 脩 画

美しい馬と素朴なみずばしょうの対照的な配置が目を引くこの作品の題名は、「せんしゅんふ」と読みます。「浅春」はまだ寒さの残る春の初めのこと、「譜」は系譜のように順序をたてて記す意味もありますが、楽譜や譜面のように音楽の曲節を符号で記したものを指します。

二つの全く異なる絵が上下にあるようにも見える本作。上半分をしめる馬は、少々足元を気にしながら歩き始めようとするその動き、すらりとした姿態が実に優雅です。下半分には雪解け水でできた湿地から顔をのぞかせるみずばしょうが、のびやかに描かれています。そして、画面を横切る濃紺の太い平行線が、ダイナミックな北国の季節の移り変わりを暗示させます。

関係性のない二者を組み合わせる表現手法からは、小川原が若かりし頃に吸収したシュルレアリスムの影響を感じ取ることができます。「やっぱり小川原脩のシュルレアリスムの作品が、好きだな」と語る柴館長に、展示中の作品から春の先駆けとなるこの一点を選んでもらいました。

2022年2月

『忿怒学入門事始め』 1986年 小川原 脩 画

小川原脩がチベットに題材を得て描いた作品の中には、たびたび、この「忿怒(ふんぬ)」のお面が登場します。鬼の形相にも見えますが、これは「チャム面」と呼ばれるものです。

チベット語で「跳」あるいは「舞」の意味を持つ「チャム」は、各地の仏教寺院が祭礼として行う独特な宗教舞踊です。一斉に響き渡るラッパ、打ち鳴らされる太鼓やシンバルの音の中、仮面を被った僧侶たちが神々や神獣に扮ふんそう装して登場し、楽器の演奏に合わせて飛び踊り、悪鬼の駆逐や仏教故事などを演じます。

1983年、小川原がインドの西チベット・ラダックを訪れた際には、護法神や忿怒神の仮面、チティパティという髑どくろ髏、鹿頭といったチャム面をスケッチしました。「おどろおどろしい忿怒面が行く先々のゴンパ(チベット仏教の寺院)にたくさんあった」「忿怒面は恐ろしいと思ったのだが、だがしかしユーモアいっぱいの表情でもある」と小川原はそれらを描いた作品について記しています。

小川原脩がこの仮面を作品に登場させたのは、1986年頃から。ラダックへの旅から3年が経っていました。

『忿怒学入門事始め』 1986年 小川原 脩 画

小川原脩がチベットに題材を得て描いた作品の中には、たびたび、この「忿怒(ふんぬ)」のお面が登場します。鬼の形相にも見えますが、これは「チャム面」と呼ばれるものです。

チベット語で「跳」あるいは「舞」の意味を持つ「チャム」は、各地の仏教寺院が祭礼として行う独特な宗教舞踊です。一斉に響き渡るラッパ、打ち鳴らされる太鼓やシンバルの音の中、仮面を被った僧侶たちが神々や神獣に扮ふんそう装して登場し、楽器の演奏に合わせて飛び踊り、悪鬼の駆逐や仏教故事などを演じます。

1983年、小川原がインドの西チベット・ラダックを訪れた際には、護法神や忿怒神の仮面、チティパティという髑どくろ髏、鹿頭といったチャム面をスケッチしました。「おどろおどろしい忿怒面が行く先々のゴンパ(チベット仏教の寺院)にたくさんあった」「忿怒面は恐ろしいと思ったのだが、だがしかしユーモアいっぱいの表情でもある」と小川原はそれらを描いた作品について記しています。

小川原脩がこの仮面を作品に登場させたのは、1986年頃から。ラダックへの旅から3年が経っていました。

雪(1972年)

2022年1月

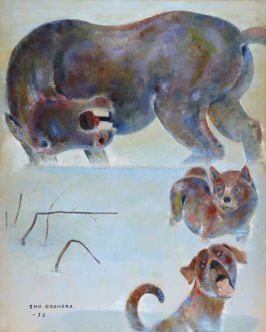

『雪』 1972年 小川原 脩 画

小川原脩がつづった一文に、「私が馬にとりつかれたのも、貴族のように軽快に洗練されたサラブレッドではなく、重たくて太く、縮れたたてがみとしっぽを持ち、4本の足首の後ろの球節といわれるところに、豊かな毛を生やしたペルシュロン種の堂々たる重量感であった」というものがあります。

この作品には、まさにそのような、武骨な馬と、犬が2匹登場します。彼らは深く積もった雪に足を取られ、身動きがとれません。この先、この動物たちはどうなってしまうのでしょうか。行く先の見えない不安が漂うのは、≪学生の反乱≫と呼ばれた1960年代後半から続く混迷の社会情勢、また小川原自身の迷いが投影されているからかもしれません。

しかし、画面に目を向けるとそこは、薄陽(うすび)が差し、地吹雪が舞い上がる雪原。淡い青の重なりが生み出す、厳しくも美しい倶知安の冬の清冽(せいれつ)な印象と、色彩の際立った美しさに圧倒される作品でもあるのです。

『雪』 1972年 小川原 脩 画

小川原脩がつづった一文に、「私が馬にとりつかれたのも、貴族のように軽快に洗練されたサラブレッドではなく、重たくて太く、縮れたたてがみとしっぽを持ち、4本の足首の後ろの球節といわれるところに、豊かな毛を生やしたペルシュロン種の堂々たる重量感であった」というものがあります。

この作品には、まさにそのような、武骨な馬と、犬が2匹登場します。彼らは深く積もった雪に足を取られ、身動きがとれません。この先、この動物たちはどうなってしまうのでしょうか。行く先の見えない不安が漂うのは、≪学生の反乱≫と呼ばれた1960年代後半から続く混迷の社会情勢、また小川原自身の迷いが投影されているからかもしれません。

しかし、画面に目を向けるとそこは、薄陽(うすび)が差し、地吹雪が舞い上がる雪原。淡い青の重なりが生み出す、厳しくも美しい倶知安の冬の清冽(せいれつ)な印象と、色彩の際立った美しさに圧倒される作品でもあるのです。

ななかまど(1999年)

2021年12月

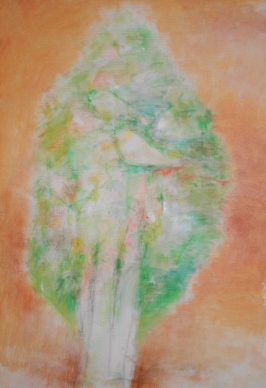

『ななかまど』 1999年 小川原 脩 画

ほっとする温かな空気に包まれて立つ、ふんわりとした形のななかまどの木。数本の幹が寄り添い合って1本になっています。たわわに実がなっているのでしょう、ふさふさと茂る葉の緑や黄緑の中には赤い色彩があちらこちらに混じり合っています。また、ハトのような、ふっくらとした鳥のシルエットも見つけることができます。

小川原脩が最晩年に手掛けた油彩画である「ななかまど」のシリーズは、1998年の個展でも発表していますが、最後まで描き続けたこの一点は未完成となってしまいました。けれども、優しく束ねるように塗り重ねられた色のまとまりからは、どこか温かみのある「ななかまどの木」であることが不思議と伝わってくるのです。美術館には、この絵を描いたときに使った絵の具がそのまま残るパレットがあります。筆が画布を走る音だけが響き、淡々と絵の具を重ねてゆく、老画家の穏やかなアトリエが目に浮かぶようです。

『ななかまど』 1999年 小川原 脩 画

ほっとする温かな空気に包まれて立つ、ふんわりとした形のななかまどの木。数本の幹が寄り添い合って1本になっています。たわわに実がなっているのでしょう、ふさふさと茂る葉の緑や黄緑の中には赤い色彩があちらこちらに混じり合っています。また、ハトのような、ふっくらとした鳥のシルエットも見つけることができます。

小川原脩が最晩年に手掛けた油彩画である「ななかまど」のシリーズは、1998年の個展でも発表していますが、最後まで描き続けたこの一点は未完成となってしまいました。けれども、優しく束ねるように塗り重ねられた色のまとまりからは、どこか温かみのある「ななかまどの木」であることが不思議と伝わってくるのです。美術館には、この絵を描いたときに使った絵の具がそのまま残るパレットがあります。筆が画布を走る音だけが響き、淡々と絵の具を重ねてゆく、老画家の穏やかなアトリエが目に浮かぶようです。

冬の始まり(1978年)

2021年11月

『冬の始まり』 1978年 小川原 脩 画

みなさんが冬の訪れを感じるのは、どんな時でしょうか。雪虫が飛び始め、初雪がちらつき、そして、よく冷えた晩の翌朝、山頂の雪を目にしてしまったら、もうすぐ麓の町にも本格的な雪の季節がやってきます。今回紹介する作品はまさに、倶知安の『冬の始まり』の光景と言えるでしょう。三角屋根がいくつか続く街並みの向こうには、山裾から連なる丘、さらには雪化粧したイワオヌプリ。あの真っ白な雪は次第に麓へとやってきて、町全体を覆い尽くす白い季節がはじまります。じゃれ合う犬は、冬の到来を心待ちにしているようにも見えます。

先日、倶知安風土館を訪れた小学生が「この町の歴史や昔の様子が分かるような、古い絵はありますか」と質問してくれました。「風土館に絵画の資料はありませんが、美術館では作品をたくさん保管していますよ」とお伝えし、小川原脩は大正から昭和、それぞれの時代の様子を作品にしているお話をしました。この作品も1970年代終わり頃の倶知安の姿ではありますが、時代を超えて私たちも感ずる季節の移ろいがあるように思います。

『冬の始まり』 1978年 小川原 脩 画

みなさんが冬の訪れを感じるのは、どんな時でしょうか。雪虫が飛び始め、初雪がちらつき、そして、よく冷えた晩の翌朝、山頂の雪を目にしてしまったら、もうすぐ麓の町にも本格的な雪の季節がやってきます。今回紹介する作品はまさに、倶知安の『冬の始まり』の光景と言えるでしょう。三角屋根がいくつか続く街並みの向こうには、山裾から連なる丘、さらには雪化粧したイワオヌプリ。あの真っ白な雪は次第に麓へとやってきて、町全体を覆い尽くす白い季節がはじまります。じゃれ合う犬は、冬の到来を心待ちにしているようにも見えます。

先日、倶知安風土館を訪れた小学生が「この町の歴史や昔の様子が分かるような、古い絵はありますか」と質問してくれました。「風土館に絵画の資料はありませんが、美術館では作品をたくさん保管していますよ」とお伝えし、小川原脩は大正から昭和、それぞれの時代の様子を作品にしているお話をしました。この作品も1970年代終わり頃の倶知安の姿ではありますが、時代を超えて私たちも感ずる季節の移ろいがあるように思います。

大白鳥(1978年)

2021年10月

『大白鳥』 1978年 小川原 脩 画

縦162cm、横130cmの大きな画面に描かれた白鳥たちの姿は、まるで目の前にいて、羽ばたく音まで聞こえそうな臨場感があります。しなやかな肉体、柔らかな羽毛、駆け出す動き。濃紺から灰白にいたる寒色のグラデーションを背景に、凛とした空気をまといながら、白鳥の細部ひとつひとつが丁寧に描かれています。

小川原は動物をよく描いた画家で、1960年代後半からはデフォルメされた馬、70年代には群れる犬が、それと同時に大白鳥も対象となりました。白鳥がモチーフである代表作には「男と白鳥」(1939年、北海道立近代美術館蔵)がありますが、これは神話をもとにした神様の化身、空想の鳥として描かれています。一方、本作は、毎年春に倶知安にも訪れる渡り鳥「オオハクチョウ」が題材です。大きな躰(からだ)を広げ、群れで飛び立つ様のなんと力強い事。そうなると手前の一羽の様子が気になります。どうして一緒に飛び立たないのか、なぜ顔を背けているのか。小川原の長年のテーマ<個と群れ>が本作にも表れているようです。10月16日からの展覧会で展示予定です。

『大白鳥』 1978年 小川原 脩 画

縦162cm、横130cmの大きな画面に描かれた白鳥たちの姿は、まるで目の前にいて、羽ばたく音まで聞こえそうな臨場感があります。しなやかな肉体、柔らかな羽毛、駆け出す動き。濃紺から灰白にいたる寒色のグラデーションを背景に、凛とした空気をまといながら、白鳥の細部ひとつひとつが丁寧に描かれています。

小川原は動物をよく描いた画家で、1960年代後半からはデフォルメされた馬、70年代には群れる犬が、それと同時に大白鳥も対象となりました。白鳥がモチーフである代表作には「男と白鳥」(1939年、北海道立近代美術館蔵)がありますが、これは神話をもとにした神様の化身、空想の鳥として描かれています。一方、本作は、毎年春に倶知安にも訪れる渡り鳥「オオハクチョウ」が題材です。大きな躰(からだ)を広げ、群れで飛び立つ様のなんと力強い事。そうなると手前の一羽の様子が気になります。どうして一緒に飛び立たないのか、なぜ顔を背けているのか。小川原の長年のテーマ<個と群れ>が本作にも表れているようです。10月16日からの展覧会で展示予定です。

芋ほり(1948年頃)

2021年9月

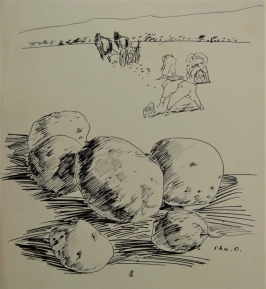

『芋ほり』 1948年頃 小川原 脩 画

1948(昭和23)年9 月26 日の「北海道ウィークリー」(北海道新聞の日曜版)に、小川原脩が「薯(いも)掘りの季節である」と題して寄稿しています。本作と類似のペン画が大きく一面に掲載され、この季節の倶知安の風物詩、じゃがいも畑の収穫が端的に描かれています。

手前に大きく、でこぼことした馬鈴薯が6つ。このそれぞれ違った形について、当時37歳の小川原は、次のようにつづりました。「ま新しい土の上に掘り出された薯の一つ一つが、それぞれの表情を浮べてコロコロと飛び出してくる。・・・昨今、馬鈴薯とは特別な親しみを感ずるようになった。ユーモラスな親しみの表情を持っているからである。・・・子供の顔のように晴々したり、年寄りじみたしかめっ面であったり、伏し目がちな表情であるかと思えば、或(あるい)は漫画みたいにこぶをこしらえているのがあるところに馬鈴薯のもつ庶民的な親しみが感じられる理由があるのかも知れない。・・・」

当時の収穫作業は、農耕馬にひかれた芋掘り機が土を掘り起こし、転がり出た芋を手で拾い上げるというもの。懐かしの竹製の籠「イモかご」も使われていました。ぐっと足を踏ん張り、腰を屈める作業の様子が、線描からもしっかりと伝わってきます。

『芋ほり』 1948年頃 小川原 脩 画

1948(昭和23)年9 月26 日の「北海道ウィークリー」(北海道新聞の日曜版)に、小川原脩が「薯(いも)掘りの季節である」と題して寄稿しています。本作と類似のペン画が大きく一面に掲載され、この季節の倶知安の風物詩、じゃがいも畑の収穫が端的に描かれています。

手前に大きく、でこぼことした馬鈴薯が6つ。このそれぞれ違った形について、当時37歳の小川原は、次のようにつづりました。「ま新しい土の上に掘り出された薯の一つ一つが、それぞれの表情を浮べてコロコロと飛び出してくる。・・・昨今、馬鈴薯とは特別な親しみを感ずるようになった。ユーモラスな親しみの表情を持っているからである。・・・子供の顔のように晴々したり、年寄りじみたしかめっ面であったり、伏し目がちな表情であるかと思えば、或(あるい)は漫画みたいにこぶをこしらえているのがあるところに馬鈴薯のもつ庶民的な親しみが感じられる理由があるのかも知れない。・・・」

当時の収穫作業は、農耕馬にひかれた芋掘り機が土を掘り起こし、転がり出た芋を手で拾い上げるというもの。懐かしの竹製の籠「イモかご」も使われていました。ぐっと足を踏ん張り、腰を屈める作業の様子が、線描からもしっかりと伝わってきます。

巡礼家族(1982年)

2021年8月

『巡礼家族』 1982年 小川原 脩 画

1981年8月、小川原脩は初めてチベットの首都ラサを訪れました。その中心に位置するジョカン寺を取り囲む巡礼路である八角街の賑わいに「ここはいかにも古いチベットが生き生きと呼吸している」という印象を記しています。

時は移り1999年2月、小川原本人が本稿「感動の場―点」に文章を寄せました。その時に取り上げた作品がこの「巡礼家族」なのです。かつて八角街の雑踏の中で目撃した母子。彼らのことを「適当な時間の休息を取りながら目的を達しているような、要領の良さもある」と述べ、逞しさをも感じていたようです。ぎゅっと寄り集まった家族の顔はみな、まるく、のっぺらぼうで、その顔立ちは見事に省略されています。太い輪郭線の墨色、土壁の薄茶色、衣服や仏の壁画と犬は青を帯びた灰色、そして母の袖には朱色。抑えられた色彩ながらも、それぞれの質感、存在感はしっかりと浮かび上がってくるようです。

現在開催中のミュージアムロード共同展(7/17~9/26)では、木田金次郎美術館(岩内町)では画家たちの旅に着目したテーマで貸し出された本作を、観ることができます。

『巡礼家族』 1982年 小川原 脩 画

1981年8月、小川原脩は初めてチベットの首都ラサを訪れました。その中心に位置するジョカン寺を取り囲む巡礼路である八角街の賑わいに「ここはいかにも古いチベットが生き生きと呼吸している」という印象を記しています。

時は移り1999年2月、小川原本人が本稿「感動の場―点」に文章を寄せました。その時に取り上げた作品がこの「巡礼家族」なのです。かつて八角街の雑踏の中で目撃した母子。彼らのことを「適当な時間の休息を取りながら目的を達しているような、要領の良さもある」と述べ、逞しさをも感じていたようです。ぎゅっと寄り集まった家族の顔はみな、まるく、のっぺらぼうで、その顔立ちは見事に省略されています。太い輪郭線の墨色、土壁の薄茶色、衣服や仏の壁画と犬は青を帯びた灰色、そして母の袖には朱色。抑えられた色彩ながらも、それぞれの質感、存在感はしっかりと浮かび上がってくるようです。

現在開催中のミュージアムロード共同展(7/17~9/26)では、木田金次郎美術館(岩内町)では画家たちの旅に着目したテーマで貸し出された本作を、観ることができます。

チベット風俗(1983年)

2021年7月

『チベット風俗』 1983年 小川原 脩 画

小川原脩は、1981、82年と続けてチベットへ、そして翌83年にはインドの西チベット・ラダックを訪問。旅行後には個展「チベット―その聖と俗」を開催したのですが、このタイトルはそれから数年間を通して小川原の追求するテーマとなりました。

それでは「聖」とは何を指しているのでしょう。聖職者である僧侶、寺院、そして仏や神のお面などが作品中には登場します。どこか超然とした動物たちも聖なるものと言えるでしょうか。一方で「俗」とは、衣服や振る舞いをはじめ人々の暮らしの中に見られるものであり、そうした風俗もやはり、チベット仏教に関わることが多いようです。

この作品には、道行く3人の女性が朗らかな様子で描かれています。手前中央のひとりは、それは大きな布状の荷物を背負っています。後ろ2人の片腕を脱いでいるコートのような衣服はチュバとよばれるもので、着方によって、高地の過酷な気候に対応やすいと言われています。また、赤い色の長い数珠を手にしています。小川原がチベットの人々を描くとき、首飾り、紐飾りなど、赤い装身具が登場しますが、明るい黄土色の大地の色の中で、赤のアクセントが際立って見えたのかもしれません。チベットを描いた作品を見渡すと、小川原が何に心惹かれたのかが、じわりと伝わってきます。

『チベット風俗』 1983年 小川原 脩 画

小川原脩は、1981、82年と続けてチベットへ、そして翌83年にはインドの西チベット・ラダックを訪問。旅行後には個展「チベット―その聖と俗」を開催したのですが、このタイトルはそれから数年間を通して小川原の追求するテーマとなりました。

それでは「聖」とは何を指しているのでしょう。聖職者である僧侶、寺院、そして仏や神のお面などが作品中には登場します。どこか超然とした動物たちも聖なるものと言えるでしょうか。一方で「俗」とは、衣服や振る舞いをはじめ人々の暮らしの中に見られるものであり、そうした風俗もやはり、チベット仏教に関わることが多いようです。

この作品には、道行く3人の女性が朗らかな様子で描かれています。手前中央のひとりは、それは大きな布状の荷物を背負っています。後ろ2人の片腕を脱いでいるコートのような衣服はチュバとよばれるもので、着方によって、高地の過酷な気候に対応やすいと言われています。また、赤い色の長い数珠を手にしています。小川原がチベットの人々を描くとき、首飾り、紐飾りなど、赤い装身具が登場しますが、明るい黄土色の大地の色の中で、赤のアクセントが際立って見えたのかもしれません。チベットを描いた作品を見渡すと、小川原が何に心惹かれたのかが、じわりと伝わってきます。

蝦夷残侠伝 さし絵 蝦夷残侠伝 さし絵

2021年6月

『蝦夷残侠伝 さし絵』

(連載第3回目、月刊ダン2巻11号掲載より)

1974年 小川原 脩 画

1974 年に描かれた小川原脩の作品全般を見渡してみると、「群化社会」と題して十数頭が一塊となった犬たちをはじめ、ひたすらに犬が登場します。まさに小川原が「動物の画家」と呼ばれた時代です。

ところが、同年に連載された『蝦夷残侠伝』のさし絵では、江戸から越後へと舞台を移しながら、幕末維新の時代を生きた人物の描写がほとんどです。その中から今回は、越後長岡藩士の河井継之助の肖像を紹介します。この実在した人物は、同じ姿形の肖像写真(長岡市立中央図書館所蔵)が残っており、小川原もこの資料を参考にしたと思われます。史実を土台にしたフィクションの本作においても、主人公・与惣次を導く力強い視線など、この物語ならではの河井継之助の人物像を印象づける風貌で描き出しています。

油彩画では犬の群れの大作に挑む一方で、毎月の連載さし絵では人の喜怒哀楽を表現していたという意外性は、小川原の画業をひもとくうえでも注目に値するでしょう。

『蝦夷残侠伝 さし絵』

(連載第3回目、月刊ダン2巻11号掲載より)

1974年 小川原 脩 画

1974 年に描かれた小川原脩の作品全般を見渡してみると、「群化社会」と題して十数頭が一塊となった犬たちをはじめ、ひたすらに犬が登場します。まさに小川原が「動物の画家」と呼ばれた時代です。

ところが、同年に連載された『蝦夷残侠伝』のさし絵では、江戸から越後へと舞台を移しながら、幕末維新の時代を生きた人物の描写がほとんどです。その中から今回は、越後長岡藩士の河井継之助の肖像を紹介します。この実在した人物は、同じ姿形の肖像写真(長岡市立中央図書館所蔵)が残っており、小川原もこの資料を参考にしたと思われます。史実を土台にしたフィクションの本作においても、主人公・与惣次を導く力強い視線など、この物語ならではの河井継之助の人物像を印象づける風貌で描き出しています。

油彩画では犬の群れの大作に挑む一方で、毎月の連載さし絵では人の喜怒哀楽を表現していたという意外性は、小川原の画業をひもとくうえでも注目に値するでしょう。

蝦夷残侠伝 さし絵

2021年5月

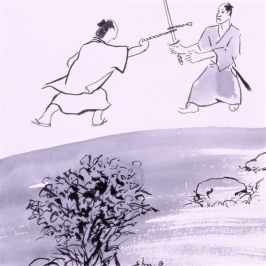

『蝦夷残侠伝 さし絵』

(連載第3回目、月刊ダン2巻8号掲載より)

1974年 小川原 脩 画

『蝦夷残侠伝』は、1974~75年にかけ雑誌「月刊ダン」(北海道新聞社)に連載された倉島齊(1932-2011)の時代小説で、小川原脩はこの連載小説のさし絵を手掛けました。その数36点。小川原の作品では珍しい水墨画風、そして力強い人物描写が目を引きます。小川原にこの仕事を依頼した編集長の竹岡和田男氏は、「デッサンが十分だから動きがいい。墨の濃淡が空間で効いてムードを盛る。そして実在の人物を正面から描いたときの強く深い表現力」と絶賛しています。

では「さし絵」を見てみましょう。主人公の与惣次が得意の鎖術で、非道な行いをする侍たちに対峙する場面。手前下部に屋敷の庭が墨色濃く表現される一方、画面上部に登場人物が争う様子を描いています。明暗で分けた一枚の絵の中で、闇夜の立ち回り、与惣次が繰り出す鎖の強烈な一撃、その臨場感が強調されているのです。竹岡氏の賛辞にも納得の、さし絵の面白さを見ることができます。

『蝦夷残侠伝 さし絵』

(連載第3回目、月刊ダン2巻8号掲載より)

1974年 小川原 脩 画

『蝦夷残侠伝』は、1974~75年にかけ雑誌「月刊ダン」(北海道新聞社)に連載された倉島齊(1932-2011)の時代小説で、小川原脩はこの連載小説のさし絵を手掛けました。その数36点。小川原の作品では珍しい水墨画風、そして力強い人物描写が目を引きます。小川原にこの仕事を依頼した編集長の竹岡和田男氏は、「デッサンが十分だから動きがいい。墨の濃淡が空間で効いてムードを盛る。そして実在の人物を正面から描いたときの強く深い表現力」と絶賛しています。

では「さし絵」を見てみましょう。主人公の与惣次が得意の鎖術で、非道な行いをする侍たちに対峙する場面。手前下部に屋敷の庭が墨色濃く表現される一方、画面上部に登場人物が争う様子を描いています。明暗で分けた一枚の絵の中で、闇夜の立ち回り、与惣次が繰り出す鎖の強烈な一撃、その臨場感が強調されているのです。竹岡氏の賛辞にも納得の、さし絵の面白さを見ることができます。

農民達(1942年)

2021年4月

『農民達』 1942年 小川原 脩 画

この春、東京・板橋区立美術館で「さまよえる絵筆―東京・京都 戦時下の前衛画家たち」(3/27~5/23)が開催され、小川原脩作品が展示されています。

日本の前衛画壇が最盛期を迎えていた1930年代後半、日独伊防共協定の締結、太平洋戦争開戦などをきっかけにイタリアのルネサンス絵画や日本の仏像、庭園などが多く紹介され、シュルレアリスム(超現実主義)やアブストラクト(抽象芸術)といった前衛絵画とは対照的な古典の影響を受けた作品が盛んに発表されます。そのために戦時下の日本の前衛絵画は弾圧されたと見なされていますが、一方で西洋や東洋・日本の伝統的な技法や題材に立ち戻ることで新たな表現を模索していたことが分かり、この展覧会ではその時代を生きた画家たちに焦点を当てているのです。

この当館所蔵の本作は出品されていませんが、展覧会図録に参考図版として掲載されました。小川原もまた、イタリアルネサンスの画家・ピサネロを思わせる馬を中心に据えながらも、故郷の農民達を群像として描き、時代の空気感を反映していたのです。

『農民達』 1942年 小川原 脩 画

この春、東京・板橋区立美術館で「さまよえる絵筆―東京・京都 戦時下の前衛画家たち」(3/27~5/23)が開催され、小川原脩作品が展示されています。

日本の前衛画壇が最盛期を迎えていた1930年代後半、日独伊防共協定の締結、太平洋戦争開戦などをきっかけにイタリアのルネサンス絵画や日本の仏像、庭園などが多く紹介され、シュルレアリスム(超現実主義)やアブストラクト(抽象芸術)といった前衛絵画とは対照的な古典の影響を受けた作品が盛んに発表されます。そのために戦時下の日本の前衛絵画は弾圧されたと見なされていますが、一方で西洋や東洋・日本の伝統的な技法や題材に立ち戻ることで新たな表現を模索していたことが分かり、この展覧会ではその時代を生きた画家たちに焦点を当てているのです。

この当館所蔵の本作は出品されていませんが、展覧会図録に参考図版として掲載されました。小川原もまた、イタリアルネサンスの画家・ピサネロを思わせる馬を中心に据えながらも、故郷の農民達を群像として描き、時代の空気感を反映していたのです。