鉄道遺産

[3Dモデル公開] 倶知安機関区転車台、SL「二つ目羊蹄」

北海道新幹線の倶知安町延伸(2030年以降予定)にあわせ、町内に現存する倶知安機関区転車台が撤去される可能性が高まりました。

倶知安機関区転車台の正確な記録・保存を目的として、令和5年度(2023年)、倶知安機関区転車台とSL9600形79615号機「二つ目羊蹄」を対象として、3D計測と3Dモデルの作成を実施しました。

[令和5年度 デジタル田園都市国家構想交付金採択事業]

このページでは、作成した3Dモデルを公開します。

倶知安機関区転車台の正確な記録・保存を目的として、令和5年度(2023年)、倶知安機関区転車台とSL9600形79615号機「二つ目羊蹄」を対象として、3D計測と3Dモデルの作成を実施しました。

[令和5年度 デジタル田園都市国家構想交付金採択事業]

このページでは、作成した3Dモデルを公開します。

倶知安転車台

[倶知安機関区転車台について]

転車台とは、蒸気機関車の進行方向を変えるための装置です。倶知安機関区は函館本線のほか、室蘭本線(胆振線)や岩内線の往来が盛んな、重要な機関区でした。

倶知安機関区転車台は1957(昭和32)年に電動式に更新された「20m級・3点支持型」と呼ばれる大型のものです。主力貨物機関車だったD51よりも2mほど車体の大きいC62にも対応していました。円状レールには雪除けが取り付けられており、豪雪地域ならではの特徴を備えています。

1988(昭和63)年4月29日夏季の体験列車として復活した「C62ニセコ号」の方向転換のため、1990(平成2)年まで稼働しました。

[倶知安駅と転車台]

函館本線倶知安駅は、1904(明治37)年に北鉄線主要駅として民営により開業しました。その後開通時の倶知安機関庫は小樽築港機関区倶知安支区を経て倶知安機関区と改称、最盛期には職員259名を擁し、函館、胆振、岩内各線の運行に重要な役割を果たしました。

1985(昭和60)年に倶知安機関支区になり、1987年(昭和62年)4月1日の国鉄分割民営化により廃止、各施設は撤去され、唯一、倶知安機関区転車台だけが残されました。

保存場所:倶知安町北3条西4丁目 くとさんパーク敷地内(2024年6月時点)

転車台とは、蒸気機関車の進行方向を変えるための装置です。倶知安機関区は函館本線のほか、室蘭本線(胆振線)や岩内線の往来が盛んな、重要な機関区でした。

倶知安機関区転車台は1957(昭和32)年に電動式に更新された「20m級・3点支持型」と呼ばれる大型のものです。主力貨物機関車だったD51よりも2mほど車体の大きいC62にも対応していました。円状レールには雪除けが取り付けられており、豪雪地域ならではの特徴を備えています。

1988(昭和63)年4月29日夏季の体験列車として復活した「C62ニセコ号」の方向転換のため、1990(平成2)年まで稼働しました。

[倶知安駅と転車台]

函館本線倶知安駅は、1904(明治37)年に北鉄線主要駅として民営により開業しました。その後開通時の倶知安機関庫は小樽築港機関区倶知安支区を経て倶知安機関区と改称、最盛期には職員259名を擁し、函館、胆振、岩内各線の運行に重要な役割を果たしました。

1985(昭和60)年に倶知安機関支区になり、1987年(昭和62年)4月1日の国鉄分割民営化により廃止、各施設は撤去され、唯一、倶知安機関区転車台だけが残されました。

保存場所:倶知安町北3条西4丁目 くとさんパーク敷地内(2024年6月時点)

倶知安機関区転車台

SL9600形79615号機「二つ目羊蹄」

[SL 9600形79615号「二つ目羊蹄」について]

9600形蒸気機関車は強力な牽引力を発揮することから、重量貨物列車や入換機、勾配線で活躍しました。

その中でも79615号は「2つ目」のとおり、2座式の前照灯を装備しているのが特徴で、これによりカーブの多い岩内線や胆振線での視認性を確保しました。

この前照灯は、北海道のみに見られた形態です。車両の左後ろに設置されているのは給水ポートです。

9600形は本格的な国産機関車で、大正時代を代表する名機関車で、国鉄時代最後まで働きました。1913(大正2)年から1925(大正15)まで14年間にわたって770輌が製造され、キューロクの愛称で親しまれました。

[79615号「二つ目羊蹄」 車両概要]

製造年月日:1924(大正13)年2月15日

製造所:川崎造船所製(日本車両株式会社の標記は誤り)

規格:全長16.56m、高さ3.81m、幅2.62m

重量:98.11t(運転整備)、71.40t(空車)

水の量:13立米

石炭量:6t

主な運転経路:胆振線、岩内線、富良野線、室蘭本線、夕張線

最大支持力:980馬力

運転距離:2,250,895km(地球およそ56周分)

使用停止年月日:1974(昭和49)年7月6日

保存場所:倶知安町南3条東4丁目2-2 倶知安町文化福祉センター敷地内(2024年6月時点)

9600形蒸気機関車は強力な牽引力を発揮することから、重量貨物列車や入換機、勾配線で活躍しました。

その中でも79615号は「2つ目」のとおり、2座式の前照灯を装備しているのが特徴で、これによりカーブの多い岩内線や胆振線での視認性を確保しました。

この前照灯は、北海道のみに見られた形態です。車両の左後ろに設置されているのは給水ポートです。

9600形は本格的な国産機関車で、大正時代を代表する名機関車で、国鉄時代最後まで働きました。1913(大正2)年から1925(大正15)まで14年間にわたって770輌が製造され、キューロクの愛称で親しまれました。

[79615号「二つ目羊蹄」 車両概要]

製造年月日:1924(大正13)年2月15日

製造所:川崎造船所製(日本車両株式会社の標記は誤り)

規格:全長16.56m、高さ3.81m、幅2.62m

重量:98.11t(運転整備)、71.40t(空車)

水の量:13立米

石炭量:6t

主な運転経路:胆振線、岩内線、富良野線、室蘭本線、夕張線

最大支持力:980馬力

運転距離:2,250,895km(地球およそ56周分)

使用停止年月日:1974(昭和49)年7月6日

保存場所:倶知安町南3条東4丁目2-2 倶知安町文化福祉センター敷地内(2024年6月時点)

SL9600形79615号機「二つ目羊蹄」

SL9600形79615号機「二つ目羊蹄」

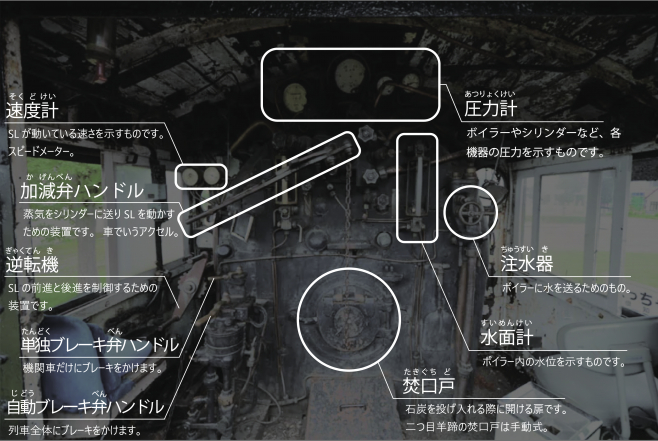

機関室 各機器の名前

機関室 各機器の名前