イベント情報開催報告

寺子屋ミュージアム

第1回「草花スタンプでオリジナルトートバッグを作ろう」

6月8日(土)第1回寺子屋ミュージアム「草花スタンプでオリジナルトートバッグを作ろう!」を開催しました。

まずは、風土館の前庭で木の葉や草花を採集。木ごとの葉の形や付き方の違い、花の種類や特徴などを観察しながら、お好みの素材を袋いっぱいに集め、アクリル絵具を葉っぱに塗ってトートバッグにペタペタします。

様々なデザインのオリジナルトートバッグができあがりました。

まずは、風土館の前庭で木の葉や草花を採集。木ごとの葉の形や付き方の違い、花の種類や特徴などを観察しながら、お好みの素材を袋いっぱいに集め、アクリル絵具を葉っぱに塗ってトートバッグにペタペタします。

様々なデザインのオリジナルトートバッグができあがりました。

第2回「ライトトラップで夜の虫たちに会おう」

7月21日(日)第2回寺子屋ミュージアム「ライトトラップで夜の虫たちに会おう」を百年の森公園で実施しました。

あたりが暗くなる午後7時少し前に、昆虫が好むライトをいくつも点け昆虫たちがやってくるのを待ちます。

この日は気温も湿度も高く、ガやコガネムシ、クワガタムシ、カミキリ、カゲロウといった昆虫がたくさんライトトラップに集まってきました。

また木の樹液に集まるクワガタムシを探したり、コエゾゼミの羽化シーンを見たりと時間いっぱい昆虫観察することができました。

昆虫観察のほかにも、夏の間百年の森で暮らしているヒナコウモリたちも見ることもできて自然いっぱいの夏の夜を楽しみました。

あたりが暗くなる午後7時少し前に、昆虫が好むライトをいくつも点け昆虫たちがやってくるのを待ちます。

この日は気温も湿度も高く、ガやコガネムシ、クワガタムシ、カミキリ、カゲロウといった昆虫がたくさんライトトラップに集まってきました。

また木の樹液に集まるクワガタムシを探したり、コエゾゼミの羽化シーンを見たりと時間いっぱい昆虫観察することができました。

昆虫観察のほかにも、夏の間百年の森で暮らしているヒナコウモリたちも見ることもできて自然いっぱいの夏の夜を楽しみました。

第3回「めざせ!昆虫標本マスターNo1~入門編~」

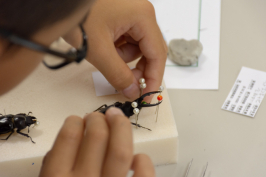

7月27日(土)第3回寺子屋ミュージアム「めざせ!昆虫標本マスターNo1~入門編~」を開催しました。

入門編では、風土館が用意したクワガタやコガネムシ、カミキリムシなどの昆虫を各々選んでもらって標本づくりをしました。

虫のからだのつくりをよく観察するためにまずは紙にスケッチ。そのあと昆虫標本用の針を使って、かっこいい姿になるように台に固定していきます。

細かい作業でしたが、皆さん、楽しく集中して標本作りにチャレンジしてくれていました。

入門編では、風土館が用意したクワガタやコガネムシ、カミキリムシなどの昆虫を各々選んでもらって標本づくりをしました。

虫のからだのつくりをよく観察するためにまずは紙にスケッチ。そのあと昆虫標本用の針を使って、かっこいい姿になるように台に固定していきます。

細かい作業でしたが、皆さん、楽しく集中して標本作りにチャレンジしてくれていました。

第4回「めざせ!昆虫標本マスターNo2~応用編」

7月28日(日)第4回寺子屋ミュージアム「自分で昆虫を捕まえて、それを標本にしてみよう!」を開催しました。

午前中に百年の森で昆虫採集、午後から風土館で標本づくりをしました。

朝方まで雨が降り続き心配な天気でしたが、開始のころにはすっかり止んで無事に採集開始。セミ、トンボ、チョウ、カミキリムシなどが多く見られ、とくにセミは「こんなの見たことない!」という数のコエゾゼミの大集落を目にしました。

午後の標本づくりは、セミやチョウの羽根を広げて標本にするなど、前日の入門編よりレベルアップした内容でしたが、皆さん驚きの集中力を維持しながら時間まで各々の標本づくりを楽しんでいました。

午前中に百年の森で昆虫採集、午後から風土館で標本づくりをしました。

朝方まで雨が降り続き心配な天気でしたが、開始のころにはすっかり止んで無事に採集開始。セミ、トンボ、チョウ、カミキリムシなどが多く見られ、とくにセミは「こんなの見たことない!」という数のコエゾゼミの大集落を目にしました。

午後の標本づくりは、セミやチョウの羽根を広げて標本にするなど、前日の入門編よりレベルアップした内容でしたが、皆さん驚きの集中力を維持しながら時間まで各々の標本づくりを楽しんでいました。

第5回「夏の化石発掘体験!」

8月4日(土)第5回寺子屋ミュージアム「夏の化石発掘体験!」を午前と午後の2部で開催しました。

講師は、こどもの日に開催した「春の化石発掘体験」に続いて千歳化石会会長の古野竹志さんにお越しいただきました。

このイベントでは化石が入っている白亜紀のノジュールという石を、タガネとハンマーを使って中の化石を発掘(クリーニング)します。

はじめに古野さんから北海道の化石についての説明や作業する時の注意点などを聞いて、実際にタガネとハンマーを使い「白亜紀の贈りもの」ノジュールを削っていきます。

化石を傷つけないように少しずつ丁寧に作業を進めていくと、アンモナイトや二枚貝、植物の化石が姿を現しました。

講師は、こどもの日に開催した「春の化石発掘体験」に続いて千歳化石会会長の古野竹志さんにお越しいただきました。

このイベントでは化石が入っている白亜紀のノジュールという石を、タガネとハンマーを使って中の化石を発掘(クリーニング)します。

はじめに古野さんから北海道の化石についての説明や作業する時の注意点などを聞いて、実際にタガネとハンマーを使い「白亜紀の贈りもの」ノジュールを削っていきます。

化石を傷つけないように少しずつ丁寧に作業を進めていくと、アンモナイトや二枚貝、植物の化石が姿を現しました。

第6回「現地を歩こう!知ろう!羊蹄山」

8月17日は第6回寺子屋ミュージアム「現地を歩こう!知ろう!羊蹄山」を開催しました。

全体の流れは、まずはじめに半月湖を実際に歩き、その後風土館にて座学でさらに深く学ぶ、というもの。

羊蹄山がどのようにできてきたのかや、どのような生き物が見られるのかなどについて学びました。

川からの水が入り込まない爆裂火口湖である半月湖ですが、その昔コイやフナが放された影響もあり、魚やスジエビ、タニシなどの姿が見られます。また、湖の周辺は、多様で自然度の高い環境が広がっているため、多くの動植物が見られました。

全体の流れは、まずはじめに半月湖を実際に歩き、その後風土館にて座学でさらに深く学ぶ、というもの。

羊蹄山がどのようにできてきたのかや、どのような生き物が見られるのかなどについて学びました。

川からの水が入り込まない爆裂火口湖である半月湖ですが、その昔コイやフナが放された影響もあり、魚やスジエビ、タニシなどの姿が見られます。また、湖の周辺は、多様で自然度の高い環境が広がっているため、多くの動植物が見られました。

第7回「除虫菊から虫よけグッズを作ろう!」

9月23日は第7回寺子屋ミュージアム「除虫菊から虫よけグッズを作ろう!」を開催しました。

除虫菊は「ムシヨケギク」とも呼ばれるキク科の多年草で、花に殺虫成分が含まれていることから、かつては蚊取り線香などの原料として日本の各地で栽培され、倶知安でも大正時代から昭和30年頃まで作られていました。

イベントでは、まず資料とスライドで除虫菊と倶知安の歴史について学習。日本での除虫菊栽培のはじまりや、羊蹄山麓が北海道の除虫菊の主産地の一つだったこと、倶知安には除虫菊から製品を作る会社があったことなどを学びました。

座学のあとは、除虫菊の粉を使って蚊取り線香づくりを開始。最初に全員で渦巻き型を作ったあとは、参加者それぞれがオリジナルの蚊取り線香づくりを楽しみました。

最後に、今年の春から作り始めた「風土館除虫菊畑」にシロバナムシヨケギクの苗を参加者に植えてもらい今回の寺子屋ミュージアムを終了しました。

除虫菊は「ムシヨケギク」とも呼ばれるキク科の多年草で、花に殺虫成分が含まれていることから、かつては蚊取り線香などの原料として日本の各地で栽培され、倶知安でも大正時代から昭和30年頃まで作られていました。

イベントでは、まず資料とスライドで除虫菊と倶知安の歴史について学習。日本での除虫菊栽培のはじまりや、羊蹄山麓が北海道の除虫菊の主産地の一つだったこと、倶知安には除虫菊から製品を作る会社があったことなどを学びました。

座学のあとは、除虫菊の粉を使って蚊取り線香づくりを開始。最初に全員で渦巻き型を作ったあとは、参加者それぞれがオリジナルの蚊取り線香づくりを楽しみました。

最後に、今年の春から作り始めた「風土館除虫菊畑」にシロバナムシヨケギクの苗を参加者に植えてもらい今回の寺子屋ミュージアムを終了しました。

第8回「昔のオヤツって、なに?」

10月14日は第8回寺子屋ミュージアム「昔のオヤツって、なに?」を開催しました。

昔のオヤツの中から、「せんべい焼き」、「カルメ焼き」を参加者が自ら作って味わいました。

せんべい焼き器で作ったのは小麦粉に砂糖、卵、バター、ゴマを混ぜた「甘味煎餅」で、今では自動せんべい焼き機械で大量に作られる煎餅ですが、今回は一枚一枚、焼き加減を確認しながら、自分好みの煎餅を作ってもらいました。また、倶知安の煎餅の歩みとして、今は苫小牧市で創業している、協和製菓について学びました。

カルメ焼きは、むかし駄菓子屋さんで売られていた、カルメラ味の砂糖菓子ですが、今回は料理に使うお玉を代用して作りました。カルメ焼きは砂糖を熱する温度や重曹を加えるタイミングなど難しいことも多く、参加者は何度も挑戦していました。

昔のオヤツの中から、「せんべい焼き」、「カルメ焼き」を参加者が自ら作って味わいました。

せんべい焼き器で作ったのは小麦粉に砂糖、卵、バター、ゴマを混ぜた「甘味煎餅」で、今では自動せんべい焼き機械で大量に作られる煎餅ですが、今回は一枚一枚、焼き加減を確認しながら、自分好みの煎餅を作ってもらいました。また、倶知安の煎餅の歩みとして、今は苫小牧市で創業している、協和製菓について学びました。

カルメ焼きは、むかし駄菓子屋さんで売られていた、カルメラ味の砂糖菓子ですが、今回は料理に使うお玉を代用して作りました。カルメ焼きは砂糖を熱する温度や重曹を加えるタイミングなど難しいことも多く、参加者は何度も挑戦していました。

ふるさと探訪

第1回「岩内森林公園春の散策会」

5月6日は第1回ふるさと探訪「岩内森林公園春の散策会」を開催しました。

自然度が高い岩内森林公園では、様々な種類の植物を観察できることから、講師の矢吹全さんから春に咲く植物を解説していただきました。

自然度が高い岩内森林公園では、様々な種類の植物を観察できることから、講師の矢吹全さんから春に咲く植物を解説していただきました。

第2回「歴史の道標 春の累標山を歩く」

5月25日(土)第2回ふるさと探訪「歴史の道標 春の累標山を歩く」を開催しました。

初めに仁木にある、この峠道を往来する旅人が休憩したり宿泊した「通行屋」跡や松浦武四郎、島義勇の記念碑、まつらの滝を見学し、いにしえの峠道に思いを馳せました。

続いて累標山へと向かう登山道では、シラネアオやサンカヨウといった植物の花々を観察しながら登りました。道中、ヒグマの毛と思しきものが付着した立木もあり、 普段人の往来の少ない、野生生物たちの楽園であることを感じながら先へと進みます。

山頂に着くと、周りの山々から一段低くなった稲穂峠と余市川沿いの田畑や家々、その奥には赤井川のカルデラを囲む山々、遠くに余市岳を見ることが出来ました。

初めに仁木にある、この峠道を往来する旅人が休憩したり宿泊した「通行屋」跡や松浦武四郎、島義勇の記念碑、まつらの滝を見学し、いにしえの峠道に思いを馳せました。

続いて累標山へと向かう登山道では、シラネアオやサンカヨウといった植物の花々を観察しながら登りました。道中、ヒグマの毛と思しきものが付着した立木もあり、 普段人の往来の少ない、野生生物たちの楽園であることを感じながら先へと進みます。

山頂に着くと、周りの山々から一段低くなった稲穂峠と余市川沿いの田畑や家々、その奥には赤井川のカルデラを囲む山々、遠くに余市岳を見ることが出来ました。

第3回「手鏡沼湿原の植物を見に行こう」

6月29日(土)第3回ふるさと探訪「手鏡沼湿原の植物を見に行こう」を開催しました。

今回の観察場所である手鏡沼湿原はニセコアンヌプリ中腹に位置し、観光地としても知られる鏡沼湿原の近くにあります。どちらも高層湿原であるものの、鏡沼に比べ知名度が低いことから、倶知安町にお住いの方々にとっても"知られざる"湿原なのではないでしょうか。

そんな高層湿原特有の植物を、北方山草会の藤田豊さんに解説いただきながら観察しました。

この湿原には、道内でも局所的にしか見られないヒメカイウ(姫海芋)という植物が生育しています。ヒメカイウは、外観は小型のミズバショウのような形態をしており、湿原の水辺に群生します。

今回の観察場所である手鏡沼湿原はニセコアンヌプリ中腹に位置し、観光地としても知られる鏡沼湿原の近くにあります。どちらも高層湿原であるものの、鏡沼に比べ知名度が低いことから、倶知安町にお住いの方々にとっても"知られざる"湿原なのではないでしょうか。

そんな高層湿原特有の植物を、北方山草会の藤田豊さんに解説いただきながら観察しました。

この湿原には、道内でも局所的にしか見られないヒメカイウ(姫海芋)という植物が生育しています。ヒメカイウは、外観は小型のミズバショウのような形態をしており、湿原の水辺に群生します。

第4回「秋の羊蹄山麓、水源地散策」

10月19日は第4回ふるさと探訪「秋の羊蹄山麓、水源地散策」を開催しました。

講師は北海道自然ガイドの花井悟さん。富士見まで車で移動した後、はじめに旧ソスケ見本林を目指し羊蹄山の方角へ向かって歩きます。

今回訪れたのは水道の水源地から少し離れたところで、湧水地のすぐそばには、大正時代に操業していたデンプン工場の跡がありました。

倶知安の隠れたデンプン工場の遺構を見ながら倶知安の歴史を感じつつ、道中では、たわわに実ったマタタビの実や、マクキヌガサタケをはじめとした多様なキノコ類も見られるなど、まさに「ふるさと探訪」の名のとおり、地域を見つめる有意義な時間となりました。

講師は北海道自然ガイドの花井悟さん。富士見まで車で移動した後、はじめに旧ソスケ見本林を目指し羊蹄山の方角へ向かって歩きます。

今回訪れたのは水道の水源地から少し離れたところで、湧水地のすぐそばには、大正時代に操業していたデンプン工場の跡がありました。

倶知安の隠れたデンプン工場の遺構を見ながら倶知安の歴史を感じつつ、道中では、たわわに実ったマタタビの実や、マクキヌガサタケをはじめとした多様なキノコ類も見られるなど、まさに「ふるさと探訪」の名のとおり、地域を見つめる有意義な時間となりました。

いきもの調査隊

第1回「セイヨウオオマルハナバチ採集調査会」

5月18日(土)は第1回いきもの調査隊「セイヨウオオマルハナバチ採集調査会」を百年の森公園で開催しました。

好天に恵まれ午前10時から参加者のみんなで、エゾエンゴサクやエンレイソウの群生の中、各種類のマルハナバチを観察しながら外来種のセイヨウオオマルハナバチを捕まえました。

約2時間の調査で、セイヨウオオマルハナバチを5匹捕獲、在来種のエゾオオマルハナバチは11匹確認できました。今年は季節の進みが早く、マルハナバチが好きなエゾエンゴサクの花のピークが過ぎていたこともあってか、昨年の同じ時期の調査よりは捕獲数、確認数ともに少ない調査結果になりました。

好天に恵まれ午前10時から参加者のみんなで、エゾエンゴサクやエンレイソウの群生の中、各種類のマルハナバチを観察しながら外来種のセイヨウオオマルハナバチを捕まえました。

約2時間の調査で、セイヨウオオマルハナバチを5匹捕獲、在来種のエゾオオマルハナバチは11匹確認できました。今年は季節の進みが早く、マルハナバチが好きなエゾエンゴサクの花のピークが過ぎていたこともあってか、昨年の同じ時期の調査よりは捕獲数、確認数ともに少ない調査結果になりました。

第2回「ヒナコウモリの個体数調査会」

6月21日(金)第2回いきもの調査隊「ヒナコウモリの個体数調査会」を百年の森公園で開催しました。

百年の森公園には道内でも有数のヒナコウモリの大きなコロニー(生物集団)があり、毎年、百年の森ファンクラブと共催で夏至の日に頭数を数える調査をしています。

今年はイベント案内を見て参加してくださった方々のほか、北海道東海大学でコウモリの研究をしている学生さんたち、そして百年の森の管理人である宮崎さんとで調査を行いました。

集計の結果、百年の森の3ヵ所の調査地点で合計1,351頭のヒナコウモリを確認。昨年調査の295頭よりかなり多い結果となりましたが、変化をとらえるためには、継続して調査を続けることがとても大事なことだとあらためて認識しました。

百年の森公園には道内でも有数のヒナコウモリの大きなコロニー(生物集団)があり、毎年、百年の森ファンクラブと共催で夏至の日に頭数を数える調査をしています。

今年はイベント案内を見て参加してくださった方々のほか、北海道東海大学でコウモリの研究をしている学生さんたち、そして百年の森の管理人である宮崎さんとで調査を行いました。

集計の結果、百年の森の3ヵ所の調査地点で合計1,351頭のヒナコウモリを確認。昨年調査の295頭よりかなり多い結果となりましたが、変化をとらえるためには、継続して調査を続けることがとても大事なことだとあらためて認識しました。

- コウモリが巣から飛び立つところを観測 (形式:6MB)

第3回「引き抜け!オオハンゴンソウ」

7月21日(日)第3回いきもの調査隊は百年の森公園との共催事業として、百年の森公園内で、森にはびこる外来種オオハンゴンソウの駆除作業「引き抜け!オオハンゴンソウ」を実施しました。

湿度の高い少しムシッとした夏空の下、こまめに水分補給をしながらの抜き取り作業になりました。

抜き取ったオオハンゴンソウは公園内の道路に敷いて乾燥させ枯らしていきます。

オオハンゴンソウの駆除事業は今年で3年目になります。何年もかけて抜き取り作業することで、少しずつ減らし公園内を昔の自然環境に戻すことができます。皆さんもぜひご参加ください。

湿度の高い少しムシッとした夏空の下、こまめに水分補給をしながらの抜き取り作業になりました。

抜き取ったオオハンゴンソウは公園内の道路に敷いて乾燥させ枯らしていきます。

オオハンゴンソウの駆除事業は今年で3年目になります。何年もかけて抜き取り作業することで、少しずつ減らし公園内を昔の自然環境に戻すことができます。皆さんもぜひご参加ください。

共同ワークショップ

「葉っぱ観察とたたき染め」

6月15日(日)風土館・美術館のコラボイベント「葉っぱ観察とたたき染め」を開催しました。

館の前庭にある植物の葉や花を観察して採取し、それをハンカチの上に並べて金づちでたたいて染めます。

たたいてみると意外な色や模様が出てきて楽しく作ることができました。

館の前庭にある植物の葉や花を観察して採取し、それをハンカチの上に並べて金づちでたたいて染めます。

たたいてみると意外な色や模様が出てきて楽しく作ることができました。

「葉っぱでリースを作ろう」

風土館・美術館の共同ワークショップ「葉っぱでリースを作ろう」

10月14日(土)は風土館と美術館のコラボイベント第2弾として、「秋の葉っぱでリースを作ろう」を実施しました。

庭の木々の紅葉は今が見頃です。

参加された方は集めたイタヤカエデやナナカマド、サクラなどの美しく色づいた葉や木の実を使って、思い思いのリースを作っていました

10月14日(土)は風土館と美術館のコラボイベント第2弾として、「秋の葉っぱでリースを作ろう」を実施しました。

庭の木々の紅葉は今が見頃です。

参加された方は集めたイタヤカエデやナナカマド、サクラなどの美しく色づいた葉や木の実を使って、思い思いのリースを作っていました

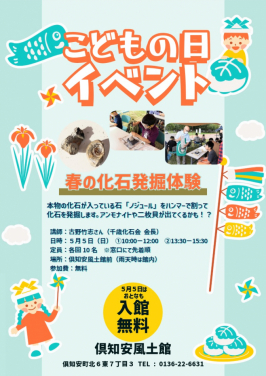

こどもの日イベント

「春の化石発掘体験」

5月5日(日)「春の化石発掘体験」を開催しました。

今日の「春の化石発掘体験」イベントで発掘された化石たちです。

こどもだけでなく大人も化石掘りに夢中になりました。

今日の「春の化石発掘体験」イベントで発掘された化石たちです。

こどもだけでなく大人も化石掘りに夢中になりました。

みんなのふるさと教室プロジェクト

9月12日(木)は例年倶知安町立東小学校で実施している「みんなのふるさと教室プロジェクト」の出前授業に、講師として参加しました。

今回のテーマは「石臼できな粉をつくろう」で、風土館の寺子屋ミュージアムで実施しているイベントのショート版です。

まずは石臼とは何か、きな粉の原料は何か、というところを学び、次に実際の臼引きをしてきな粉を作り、さらに子供たち自身に、きな粉ねじりも作ってもらいました。「おいしい!」「モソモソしてる」「大豆の味がする」など、様々な感想をいただきました。

身近にある食べ物や、その原料がどのようなものでできているのか、どうやって作られているのか、興味の幅が広がります。

今回のテーマは「石臼できな粉をつくろう」で、風土館の寺子屋ミュージアムで実施しているイベントのショート版です。

まずは石臼とは何か、きな粉の原料は何か、というところを学び、次に実際の臼引きをしてきな粉を作り、さらに子供たち自身に、きな粉ねじりも作ってもらいました。「おいしい!」「モソモソしてる」「大豆の味がする」など、様々な感想をいただきました。

身近にある食べ物や、その原料がどのようなものでできているのか、どうやって作られているのか、興味の幅が広がります。

文化の日イベント

ビート(甜菜)から砂糖を作ってみませんか?

11月3日は文化の日イベント『ビート(甜菜)から砂糖を作ってみませんか?』を開催しました。

ビートの煮汁を煮詰めて、砂糖の結晶を作りました。

作った砂糖は参加された方々がおいしくいただきました。

また、今回制作した砂糖を使って風土館では今後、『倶知安のビート栽培(仮称)』の展示を行う予定です。

ビートの煮汁を煮詰めて、砂糖の結晶を作りました。

作った砂糖は参加された方々がおいしくいただきました。

また、今回制作した砂糖を使って風土館では今後、『倶知安のビート栽培(仮称)』の展示を行う予定です。

.jpg)

.jpg)